Privatsphäre stärkt, Überwachung schwächt! #StopScanningMe

Suche

Schiefergas-Fracking in Deutschland?

#StopEUMercosur Erklärung

Aktion Greenpeace: #StopEUMercosur

#SaveTheOkavangoDelta

Erfolgreich! Über 1 Million Unterschriften „Green Deal“ – Europäische Bürgerinitiative (EBI)

Stop Energiecharta. #NoECT. Wir wollen raus aus dem Anti-Klimaschutz-Vertrag

Europäische Bürgerinitiative gegen biometrische Massenüberwachung (17.2.2021-17.2.2022)

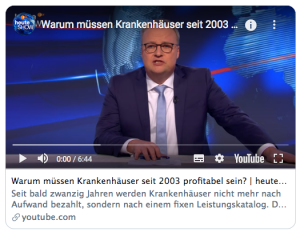

Lebensgefährliche Entwicklung: Gewinnorientierung im Krankenhaus

- Wassertisch-Plenum,

im NewYorck / Bethanien Mariannenplatz 2A

10997 Berlin Openstreetmap fällt coronabedingt aus Überblick (Messstellen: Oberflächengewässer und Grundwasser)

-

Letzte Beiträge

- AöW zum Weltwassertag 2023: Interkommunale Zusammenarbeit noch stärker ermöglichen

- Greenpeace: Fracking – eine unterirdisch schlechte Idee

- Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager: Offener Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck

- BUND gegen CCS-Endlager

- Jürgen Knirsch: CETA-Handelsabkommen: Eine trügerische Wette auf die Zukunft (Leserbrief an die SZ vom 8.12.2022)

- Neuere Materialien und Dokumente zur CETA-Debatte

- TAZ: Hamburger Abgeordneter über Olympia-Gedankenspiele: „Es kommt zu Vertreibungen“

- NDR: Bewirbt sich Hamburg noch einmal um Olympische Spiele?

- NGO-Bündnis fordert mit gemeinsamen Appell die Senkung des absoluten Ressourcenverbrauchs

- Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft warnt vor CETA: Mit dem jetzigen CETA-Text wird der Schutz der öffentlichen Wasserwirtschaft vor einer Kommerzialisierung weiter geschwächt

Delius-Klage

Keine Steuergelder für LNG-Fracking-Gas Terminals in Deutschland!

RSS-Feeds

#right2water – Zugang zu Wasser als Menschenrecht – die externe Dimension

Angenommener Text

Mittwoch, 5. Oktober 2022 – Straßburg

Zugang zu Wasser als Menschenrecht – die externe Dimension

P9_TA(2022)0346 A9-0231/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Oktober 2022 zu dem Zugang zu Wasser als Menschenrecht – die externe Dimension (2021/2187(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Resolution 64/292 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 28. Juli 2010, in der das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung anerkannt wird,

– unter Hinweis auf die Resolution 68/157 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 2013 mit dem Titel „Das Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung“,

– unter Hinweis auf die Resolution 45/8 des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel „The human rights to safe drinking water and sanitation“ (Die Menschenrechte auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung),

– unter Hinweis auf die Resolution 48/13 des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 8. Oktober 2021 mit dem Titel „Das Menschenrecht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt“,

– unter Hinweis auf die Resolution 71/222 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 21. Dezember 2016 mit dem Titel „Internationale Aktionsdekade, Wasser für nachhaltige Entwicklung‘ 2018-2020“,

– unter Hinweis auf die Resolution 75/212 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 21. Dezember 2020 über die Konferenz der Vereinten Nationen zur umfassenden Halbzeitüberprüfung der Verwirklichung der Ziele der Internationalen Aktionsdekade „Wasser für nachhaltige Entwicklung“ 2018-2028 (Wasserkonferenz der Vereinten Nationen 2023), weiterlesen

Siegfried Broß: Herrschaft des (Verfassungs) Rechts – 70 Jahre Bundesverfassungsgericht

Vortrag anlässlich des jährlichen Amts- und Landrichtertags in Rheinland-Pfalz am 14. Juli 2022 in Trier

Fotografie: ZAK

I. Einführung

- Meine nachfolgenden Ausführungen beruhen auf meiner jahrzehntelangen beruflichen und wissenschaftlichen Erfahrung, vor allem aber auch auf meinen über 50 Auslandsdienstreisen seit dem Jahr 2000 in mehr als 20 Staaten im Zusammenhang mit der Entwicklung rechtsstaatlich-demokratischer Kulturen einschließlich des arabischen Frühlings in neuerer Zeit. Der nachfolgende Text speist sich aus vielen Vorträgen, zahlreichen Gastvorlesungen und Beiträgen in Festschriften. Ich verzichte auf Nachweise im einzelnen, interessierten Lesern des geschriebenen Textes erschließt sich mein Gedankengerüst ohne Schwierigkeiten aus zahlreichen Beiträgen im Broß-Archiv des Bayerischen AnwaltVerbandes, in den Jahren nach 1998 in PDF-Form, frühere sind mit der Fundstelle nachgewiesen.

- Die Sicht auf 70 Jahre Bundesverfassungsgericht wird aufgehellt und klarer, wenn man nicht nur eine Betrachtung von innen heraus anlegt – was mich betrifft seit meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter 1977-1979 und folgend durch wissenschaftliche Beiträge bis zum Jahr 1998 mit einem Neubeginn von innen heraus. Die durch die genannten Auslandsdienstreisen und im Inland durch Unterricht ausländischer Stipendiaten z.B. an der Hochschule Speyer und an der Universität München wie auch den Gesprächen mit zahlreichen hochrangigen Besuchergruppen aus weiteren etwa 20 Ländern gewonnenen Erfahrungen, trüben zwar nicht das Bild des Bundesverfassungsgerichts nach außen, zwingen allerdings zu einer differenzierteren und gelasseneren Betrachtung.

a. Eine seriöse Beurteilung einer 70-jährigen Entwicklung bei der damals bestehenden Ausgangslage – Entstehung gleichsam aus dem Nichts – ist nur möglich, wenn man sich Gedanken abstrakt über die Stellung eines Verfassungsgerichts in der rechtsstaatlich-demokratischen Organisationsform eines Staatswesens macht.

Legt man sich die Frage vor, welche Bedeutung ein Verfassungsgericht für einen modernen demokratischen Rechtsstaat hat, ist es für eine angemessene Antwort unumgänglich, zunächst die bestehende Ausgangslage und die Rahmenbedingungen festzustellen und im Einzelnen zu analysieren. Es ist strukturell und denkgesetzlich ausgeschlossen, dass man sofort und ohne nähere Untersuchung der Ausgangslage vorschnell zu der Antwort kommen könnte, für ein Staatswesen sei ein Verfassungsgericht unumgänglich oder aber, es bedürfe eines solchen nicht. Selbst wenn man die Frage dahingehend beantworten würde, dass ein Verfassungsgericht eingerichtet werden soll, würde das noch nicht zugleich überzeugend die weitere Frage beantworten, mit welchen Befugnissen und mit welcher Macht es ausgestattet werden soll. Redlicherweise muss man einräumen, dass auch bei Fehlen eines Verfassungsgerichts man nicht von vornherein davon sprechen dürfte, dass wir es nicht mit einem modernen demokratischen Rechtsstaat zu tun haben. Gleichwohl ist ein Verfassungsgericht für einen modernen demokratischen Rechtsstaat jedenfalls dann unumgänglich, wenn die demokratische rechtsstaatliche Tradition lediglich eine kurze Zeitspanne umfasst und nicht wie etwa in Großbritannien oder Frankreich wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika eine jahrhundertelange Entwicklung durchgemacht hat und dem entsprechend auf einer profunden Erfahrung aufbauen kann.

Die Entscheidung eines Staates, ob man neben der Gewaltenteilung und der Aufgliederung der staatlichen Gewalt auf voneinander unabhängige und somit auf derselben Ebene angeordneten staatlichen Gewalten ein Verfassungsgericht vorsieht, kann nicht allein von der staatlichen Ebene her betrachtet werden. Man muß immer auch die Menschen mit in die Überlegung einbeziehen und sie auf die Reise in einen anderen Staat und in eine andere Zukunft mitnehmen. Das ist von allergrößter Bedeutung, weil sie keine Erfahrung in dieser Hinsicht haben: Sie haben in der Regel über Jahrzehnte eine andere staatliche Gewalt und damit auch eine andere Gesellschaft mit völlig anderen Erscheinungsformen erlebt. Die sich stellende Frage lautet schlicht, obwohl sie von ungeheurem ideellem Gewicht ist, wie kann man die Menschen für die andere Zukunft gewinnen und welche Voraussetzungen muß man in der Gegenwart schaffen, damit die Menschen bereit sind, diesen Weg auch mitzugehen und ihn darüber hinaus positiv zu gestalten.

Wenn ein Staatswesen strukturell grundlegend umgestaltet wird, fragen sich die Menschen auf Grund ihrer in der Regel jahrzehntelangen Erfahrung mit den vorhergehenden staatlichen Strukturen, ist es nur die alte Staatsform in einem neuen Gewande, das heißt mit einem neuen Namen oder aber, haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert. Nur dann werden sich die Menschen in dem neuen Staatswesen und für die Zukunft aufgehoben fühlen. Man muss von der rechtstechnischen Seite und den Fragen, wie man die neue Staatsform und das Verhältnis der Staatsorgane zueinander gestaltet, die Sicht und das Empfinden der Menschen trennen. Der Mensch, jeder Mensch, ist zunächst und zuvörderst kleinräumig geprägt und orientiert. Das heißt, der Mensch denkt nicht bezüglich der ihn tagtäglich bedrängenden Fragen und Sorgen großräumig, strategisch weit ausgreifend, über jahrzehntelange Zusammenhänge hinaus. Jeder Einzelne möchte wissen, was erwartet mich Morgen, Übermorgen und in den nächsten Wochen und Monaten. Der Mensch ist endlich und je nach dem erreichten Alter ist seine Dauer auf dieser Welt überschaubar.

Mit diesem Bewusstsein muß man sich auseinander setzen, wenn man darüber nachdenkt, wie man die Staatsorganisation gestaltet. Haben die Menschen in einem Staatswesen bedrückende Erfahrungen gemacht und sich, gegebenenfalls nur beschränkt, frei entfalten können, muß man dem Rechnung tragen. Man muß überlegen, dass es möglicherweise die Menschen verunsichert, wenn sie den gleichen Staatsorganen, die sie in einer bedrückenden Phase ihrer Existenz erlebt haben, nunmehr wieder begegnen, wenn auch in einem neuen Gewand oder unter einem neuen Namen. Solche aus der Sicht der Menschen möglicherweise eher kosmetische Korrekturen dürften vermutlich nicht ausreichen, sie für die Reise in die Zukunft mitzunehmen und ihre Herzen für einen neuen Staat zu gewinnen.

Vor diesem Hintergrund drängt sich geradezu die Überlegung auf, ob man die auch bisher schon bestandenen und den Menschen vermutlich nicht vertrauten, aber stetig begegnenden staatlichen Institutionen um eine weitere ergänzen möchte. Eine solche Institution kann man sich sicherlich in verschiedenen Gewändern vorstellen. Allerdings liegt im modernen demokratischen Rechtsstaat die Einrichtung eines Verfassungsgerichts unter diesem Gesichtspunkt nahe.

b. Aus der Sicht der Menschen in einem Staat bedeutet es eine Stärkung der staatlichen Gewalten, wenn diese sich der Kontrolle und letztlich der Auseinandersetzung im Diskurs mit einem Verfassungsgericht der zuvor beschriebenen Art stellen. Unabhängig von den Erfahrungen der Vergangenheit kann niemand bei der Einrichtung einer solchen staatlichen Institution darüber hinwegsehen, dass sich Grundlegendes geändert hat. Die obersten Staatsorgane und damit die gesamte staatliche Gewalt wird transparent, für die Menschen fassbar. Dafür ist aber erforderlich, dass die Menschen auch einen Zugang zu diesem Verfassungsgericht erhalten. Ergänzend muß man ferner auch anerkennen, dass in der Demokratie zwar der Mensch im Mittelpunkt steht und über die Teilnahme an den Wahlen direkt auf die Staatsgeschäfte Einfluß nehmen kann, in dem er die grundlegende Staatsgewalt, das Parlament, turnusmäßig in seiner Zusammensetzung mitgestaltet. Gleichwohl bleibt ein Defizit.

Die Einrichtung eines Verfassungsgerichts und die entsprechende Ausgestaltung des Zugangs der Menschen zu diesem ist sonach vorzüglich geeignet, einen Ausgleich für das Fehlen plebiszitärer Elemente in einem modernen demokratischen Rechtsstaat – mit entsprechend großer Einwohnerzahl – zu schaffen. Ein Verfassungsgericht hat insoweit eine überaus bedeutende Ventilfunktion, in anderem Zusammenhang auch eine Beobachtungsfunktion.

Ein Verfassungsgericht in dem hier verstandenen Sinn stört die anderen obersten Staatsorgane nicht, untergräbt auch nicht deren Ansehen oder Substanz, sondern ist – wohlverstanden und entsprechend ausgestattet – eher geeignet, die einzelnen Staatsorgane zu stärken, in ihrer Arbeit zu unterstützen und die Menschen für den modernen demokratischen Rechtsstaat zu gewinnen.

II. Einzelheiten

1a. Solche o. ä. Gedanken dürften bei der Ausgestaltung der rechtsstaatlich-demokratischen Ordnung und Organisation der Bundesrepublik Deutschland eine Rolle gespielt haben. Das Bundesverfassungsgericht wurde damals nicht lediglich als Staatsgerichtshof zur Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten – gleichsam als Schiedsgericht zur Verhinderung von Blockaden der obersten Staatsorgane –, wie zum Teil über längere Zeit auf Länderebene ausgestaltet, sondern – und das war das neue, nahezu revolutionäre an dieser Institution –, ein Zufluchtsort für die Menschen und darin liegt der große vorbildliche Wurf. Es verwundert nicht, dass immer wieder im Falle von Fehlleistungen nachteilig Betroffene im politischen Bereich irritiert waren (z.B. der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer in Reaktion auf die Entscheidung zur Deutschland-Fernsehen GmbH, BVerfGE 12, 205) und dieses neuartige Staatsorgan – eher vom Zivilrecht her bekannt – als „aufgedrängte Bereicherung“ betrachteten. Dieses Empfinden kann man bis heute nicht der Vergangenheit überantworten. Die Bewusstseinsbildung im Allgemeinen wie im Besonderen macht einen Entwicklungsprozess fortlaufend und ohne genaue Zieldefinition durch. So muss es z.B. nachdenklich stimmen, wenn hochqualifizierte für eine Tätigkeit als Mitglied des Bundesverfassungsgerichts in Betracht kommende Personen wegen „zu großer Grundrechtslastigkeit“ von vornherein von Auswahlverfahren ferngehalten werden.

b. Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes im Jahre 1949 und dem Auftreten einer neuen staatlichen Institution in Gestalt des Bundesverfassungsgerichts wurde ein Defizit des geschriebenen Textes offenkundig: Es fehlte eine Standortbestimmung und Konturierung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber den Staats- und Rechtsprechungsorganen auf der Bundes- und Länderebene. Schon allein aus Gründen der Rechtssicherheit und der Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns in der rechtsstaatlich-demokratischen neuen Staatsform bestand akuter Handlungsbedarf.

Ein solcher ergab sich – in der allgemeinen Diskussion völlig übersehen – schon daraus, dass in Art. 95 Abs. 1 des Grundgesetzes in der Fassung von 1949 ein oberstes Bundesgericht vorgesehen war. Nachdem damals noch nicht alle obersten Bundesgerichte existent waren, konnte dieses ohne gedankliche Klimmzüge als allen damals im Grundgesetz vorgesehenen Obersten Bundesgerichten übergeordnet betrachtet werden. Es hat allerdings nie eine Bedeutung erlangt und wurde durch das 16. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 18.6.1968 (BGBl I S. 657) abgeschafft und durch den Gemeinsamen Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes ersetzt. Durch diese Grundgesetz-Änderung wurde spätestens die Stellung des Bundesverfassungsgerichts auf der Staatsorganisationsebene bestätigt.

c. Wegen der unübersichtlichen Verfassungsrechtslage innerhalb des Justizsystems und im besonderen für das Verhältnis von Bundesverfassungsgericht zu den obersten Bundesorganen war es unabdingbar, eine eindeutige Definition der Position und Standortbestimmung des Bundesverfassungsgerichts vorzunehmen. Herr Wefing hat die diesbezügliche „Statusdenkschrift“ gründlich behandelt. Hierzu bedarf es noch einiger Anmerkungen und Klarstellungen.

Es ging vor dem aufgezeigten Hintergrund in der Sache nicht um Machtfragen oder eine Selbstermächtigung des Bundesverfassungsgerichts. So könnte man die anspruchsvollen Formulierungen verstehen; sie tragen allerdings nicht zur Klärung dieser Fragestellung bei. Vielmehr erschließt sich die Stellung des Bundesverfassungsgerichts aus den enumerativ benannten Zuständigkeiten und dem Numerus clausus der tauglichen Antragsteller für seine Anrufung. Das Bundesverfassungsgericht kann also nicht von sich aus von Amts wegen tätig werden und sich in das politische Geschehen einschalten, auch nicht aufgrund einer (ohnehin fehlenden) Generalklausel. Die begrenzte Zahl der tauglichen Antragsteller gerade in Staatsorganisationsstreitigkeiten zeigt, dass die demokratisch berufenen politischen Akteure „schwächeln“ oder schlicht versagen, wenn sie das Bundesverfassungsgericht anrufen. Von einer Selbstermächtigung kann deshalb keine Rede sein. Vielmehr wird das Bundesverfassungsgericht (neudeutsch) „eingehegt“ durch die genau definierten Zuständigkeiten und die begrenzte Zahl der tauglichen Antragsteller.

Das ist im Übrigen auch eine Ausprägung der Prinzipien von Rechtsstaat und Demokratie: Werden die insoweit legitimierten politischen Kräfte ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen und der Staatengemeinschaft gerecht, „kommt das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht ins Spiel“. Es unterliegt also keiner Kontrolle durch ein anderes Staatsorgan, sondern wird durch diese Planken von der Verfassung selbst kontrolliert.

d. Neben diesen damals übersehenen Zusammenhängen wurde häufig die beanspruchte Aufwertung zum oberste Staats- und Verfassungsorgan als Anmaßung empfunden. Eine solche Betrachtung ist unbedarft. Der Kontrolleur oberster Staatsorgane hat zwangsläufig an deren Stellung in der rechtsstaatlich-demokratischen Staatsform Teil. Dieser Irrweg wird allerdings seit vielen Jahren an der Unterwerfung von Staaten unter private Schiedsgerichte bei Freihandelsverträgen deutlich und unreflektiert trotz eindeutiger Verfassungsrechtslage verteidigt und unverständlich von der Politik und den zuständigen Staatsorganen weiter verfolgt.

Was die Selbstermächtigung durch ein Gericht betrifft, kann ich mir einen Seitenhieb auf den Europäischen Gerichtshof nicht verkneifen. Er hat in der Rechtssache Costa/Enel im Jahre 1964 ordnungsgemäß den Anwendungsvorrang des europäischen Rechts vor nationalem Recht entwickelt. Wiederholt und bekräftigt 1971 in der Rechtssache Handelsgesellschaft. Darauf komme ich nachfolgend noch einmal zurück. Allerdings geriet er dann in eine Schieflage durch die Bezeichnung des EuGH als „Motor der Integration“. Darin liegt die Verkennung der Funktion eines Gerichts im rechtsstaatlich-demokratischen Staatswesen. Es hat zu kontrollieren, darf aber nicht gestalten. Insoweit fehlt es ihm an der demokratischen Legitimation und darin liegt die „Selbstermächtigung“.

e. 70 Jahre sind eine lange Zeit und das Bundesverfassungsgericht hat an der Entwicklung teilgenommen. Diese stelle ich in den nachfolgenden Abschnitten mit prägenden Entscheidungen vor.

Rein äußerlich sind zunächst organisatorische Änderungen zu erwähnen: Die Reduzierung der Mitgliederzahl eines Senats von zwölf auf acht und nachfolgend nicht mehr für einen Teil der Mitglieder eine lebenslange Dienstzeit mit einer Altersbegrenzung bei 68 Jahren, sondern für alle zwölf Jahre (mit der Altersgrenze von 68 Jahren) ohne die Möglichkeit der Wiederwahl sowie die öffentliche abweichende Meinung. Das sind im Übrigen Organisationsmerkmale, die international immer Gegenstand der Fachgespräche und politischen Diskussionen auf Regierungsebene waren.

2. Das weltweite Ansehen des Bundesverfassungsgerichts beruht allerdings und zurecht auf seiner Rechtsprechung zu den Grundrechten in den Anfangsjahren nach 1951. Ihm kam – wettbewerblich gesehen – eine Alleinstellung zu. Es gab – soweit ersichtlich – kein Gericht in einem Staat mit derlei umfassenden und dadurch das Staatswesen prägenden Zuständigkeiten, gipfelnd in dem Individualrechtsbehelf der Verfassungsbeschwerde zur Durchsetzung der Menschen- und Grundrechte.

Hierfür war der Umstand maßgeblich, dass es zwar schon die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen gab wie auch die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Diese waren aber anders als der Grundrechtskatalog und die den Grundrechten gleichgestellten Rechte des Grundgesetzes nicht justiziell abgesichert. Es gibt kein Gericht, das um Hilfe hätte angerufen werden können. Es mangelte an einem effektiven Transportmittel.

a. Für die herausragende Stellung sind beispielhaft vor allem die nachfolgenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu einzelnen Grundrechten zu erwähnen; gleichwohl ist ein den Signalentscheidungen in Bd. 6, 32 – Elfes – und Bd. 7, 198 – Lüth – vorangehendes und für diesen Zusammenhang regelmäßig außer acht gelassenes grundlegendes Urteil für die rechtsstaatlich-demokratische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland als gelebte soziale Demokratie zu nennen. So war z.B. die theoretische Entwicklung eines „Gewährleistungsstaates“ in der Rechtswissenschaft mit nachfolgend flächendeckender Privatisierung öffentlicher Infrastruktur ein eklatanter Widerspruch zu dieser grundlegenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Dessen Weitsicht bestätigt sich leidvoll in der Gegenwart.

Es handelt sich um das Urteil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956 im Verfahren über das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands (BVerfGE 5, 85). Es führt in diesem Zusammenhang zu den die Grundrechte überwölbenden zentralen und unabänderlichen Strukturen der Staatsform der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 20 GG aus:

„Die freiheitliche Demokratie lehnt die Auffassung ab, dass die geschichtliche Entwicklung durch ein wissenschaftlich erkanntes Endziel determiniert sei und dass folglich auch die einzelnen Gemeinschaftsentscheidungen als Schritte zur Verwirklichung eines solchen Endzieles inhaltlich von diesem her bestimmt werden könnten. Vielmehr gestalten die Menschen selbst ihre Entwicklung durch Gemeinschaftsentscheidungen, die immer nur in größter Freiheit zu treffen sind. Das ermöglicht und erfordert aber, dass jedes Glied der Gemeinschaft freier Mitgestalter bei den Gemeinschaftsentscheidungen ist. Freiheit der Mitbestimmung ist nur möglich, wenn die Gemeinschaftsentscheidungen – praktisch Mehrheitsentscheidungen – inhaltlich jedem das größtmögliche Maß an Freiheit lassen, mindestens aber ihm stets zumutbar bleiben. Anstelle eines vermeintlich vollkommenen Ausgleichs in ferner Zukunft wird ein relativer ständiger Ausgleich schon in der Gegenwart erstrebt. Wenn als ein leitendes Prinzip aller staatlichen Maßnahmen der Fortschritt zu ,sozialer Gerechtigkeit‘ aufgestellt wird, eine Forderung, die im Grundgesetz mit seiner starken Betonung des ,Sozialstaats‘ noch einen besonderen Akzent erhalten hat, so ist auch das ein der konkreten Ausgestaltung in hohem Maße fähiges und bedürftiges Prinzip. Was jeweils praktisch zu geschehen hat, wird also in ständiger Auseinandersetzung aller an der Gestaltung des sozialen Lebens beteiligten Menschen und Gruppen ermittelt. …

Die Tendenz der Ordnung und die in ihr angelegte Möglichkeit der freien Auseinandersetzung zwischen allen realen und geistigen Kräften wirkt aber in Richtung auf Ausgleich und Schonung der Interessen aller. Das Gesamtwohl wird eben nicht von vornherein gleichgesetzt mit den Interessen oder Wünschen einer bestimmten Klasse; annähernd gleichmäßige Förderung des Wohles aller Bürger und annähernd gleichmäßige Verteilung der Lasten wird grundsätzlich erstrebt. Es besteht das Ideal der ,sozialen Demokratie in den Formen des Rechtsstaates‘.

Die staatliche Ordnung der freiheitlichen Demokratie muss demgemäß systematisch auf die Aufgabe der Anpassung und Verbesserung und des sozialen Kompromisses angelegt sein; sie muss insbesondere Missbräuche der Macht hemmen“. (Seite 197 f.).

b. Das Bundesverfassungsgericht stützt mit diesen Ausführungen über die zentralen Staatsstrukturbestimmungen des Grundgesetzes den Gehalt und die Wirkkraft der gemäß Art. 1 Abs. 1 und 2 GG gewährleisteten Menschen- und Grundrechte ab. Die Erfüllung der hierzu in Art. 1 Abs. 3 GG normierten Pflicht der staatlichen Gewalten ist durch nachfolgende Entscheidungen zu einzelnen Grundrechten deutlich zu erkennen.

aa. Ebenfalls der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts erweitert 1957 in seiner Entscheidung zur Ausreisefreiheit betreffend Art. 11 GG die individuelle Rechtsstellung der Menschen. Hiernach kann jedermann im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend machen, eine seine Handlungsfreiheit beschränkende Rechtsnorm gehöre nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung. Damit ist für die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde der Weg eröffnet, wenn geltend gemacht wird, dem tätig gewordenen Gesetzgeber (Bund statt Land oder umgekehrt) fehle die Gesetzgebungskompetenz (BVerfGE 6,32 – Elfes –).

Es handelt sich hierbei wiederum um ein „dogmatisches Glanzstück“ des Bundesverfassungsgerichts; denn im Grundrechtskatalog des Grundgesetzes sind keine die organisatorischen Strukturen betreffenden Individualrechtspositionen aufgeführt. Mit dieser Konstruktion hat das Bundesverfassungsgericht schon in den Anfangsjahren den Grundrechten eine nicht zu unterschätzende Fernwirkung verliehen. Diese reicht bis in die Gegenwart und hätte im Zusammenhang mit der europäischen Integration einer sachgerechten und dem politischen Anliegen gerecht werdenden Dimension den Weg bereiten können. Hätte man der damaligen herausragenden gedanklichen und auch rechtssystematisch wie dogmatisch unanfechtbaren Konstruktion Rechnung getragen, hätten Fehlleistungen und Irrwege in justizieller Hinsicht nebst davon herrührenden politischen Verwerfungen ohne Schwierigkeiten vermieden werden können. (Hierzu nachfolgend unter III. 3.)

bb. Die demgegenüber allgemein als die zentrale Entscheidung für die neue rechtsstaatliche Welt und den umfassenden Schutz der Menschen- und Grundrechte herausgestellte nach dem damaligen Beschwerdeführer benannte Lüth-Entscheidung (Bd. 7, 198) hat vor allem wegen der Konturierung der Geltung und Wirksamkeit der Grundrechte auch im Zivilrechtsbereich und zwischen privaten Individuen ihre bleibende Bedeutung. Sie ist die folgerichtige Weiterentwicklung rechtsstaatlich-demokratischer Wertentscheidungen des Grundgesetzes, wie sie in den zuvor genannten Erkenntnissen begründet wurden.

Allerdings hat diese Entscheidung in anderer Hinsicht fundamentale Bedeutung für unser Gemeinwesen. Die in Leitsatz 1 genannte „objektive Wertordnung“ vermittelt verschiedene Einsichten in das Gesamtsystem des Grundgesetzes mit seinen im einzelnen ausdifferenzierten Grundrechten: Die objektive Wertordnung der Grundrechte löst die inmitten stehenden Rechtspositionen der Individuen teilweise dergestalt von ihnen ab, dass den speziellen Grundrechtspositionen gleichsam eine institutionelle Komponente zugewiesen wird, die nicht zur Disposition der Grundrechtsträger steht. Diese sind unverzichtbar und bilden auf diese Weise die dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland insgesamt innewohnende rechtsstaatlich-demokratische Ordnung. Beispiele: Kein Einsatz von Lügen-Detektoren oder Folter (im Sinne einer mittelalterlichen Wahrheitsprobe).

cc. Diese Zusammenhänge von objektiver und subjektiver Bedeutung der Grundrechte und auf diesem Wege ihre Einbettung in das Staatsganze werden ferner durch das sog. Apotheken-Stopp-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1958 vermittelt (BVerfGE 7, 377). In diesem Urteil hat es nicht nur die von der Ausbildung her bekannte 3-Stufen-Theorie entwickelt, die in der Folge auf weitere Bereiche übertragen wurde (z.B. Facharzt BVerfGE 33, 125). Hier wurde eindrucksvoll der generell für staatliches Handeln elementare Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entfaltet (1962 von Lerche in seiner Habilitationsschrift umfassend behandelt) und zugleich auch die Bedeutung von Grundrechts-Betätigungen für die soziale Demokratie sichtbar gemacht.

3. Von daher erschließt sich allerdings weiter, dass der Staat sehr wohl auf Grundvoraussetzungen aufbauen kann, die er selbst schaffen kann und für deren Durchsetzung er nach den im KPD-Verbotsurteil erläuterten Strukturprinzipien unseres Staatswesens die Verantwortung und zwar alleine trägt. Es ist also keineswegs so, dass das Staatswesen unter der Geltung des Grundgesetzes auf Hilfestellungen von dritter Seite angewiesen wäre, auf solche warten oder sich an ihnen ausrichten dürfte; vielmehr ist es verpflichtet, in der Gesamtordnung der Strukturbestimmungen des Grundgesetzes die Vergangenheit der Jahre 1933-1945, aber in Teilen auch noch menschlich existenziell belastende „Hypotheken“ seit den davorliegenden Jahrzehnten zu bewältigen. Ich verweise beispielhaft auf die Gleichstellung der Frauen, der nichtehelichen Kinder wie auch den Schutz der sexuellen Orientierung.

Im Hinblick darauf bedeuten die unreflektierte Privatisierung staatlicher Infrastruktur wie auch die Konstruktion eines Gewährleistungsstaates eine Verfassungsverletzung. Gerade die Pandemie wie die vorangehende Finanzmarktkrise und nunmehr die verheerenden Verwerfungen durch den von Russland entfesselten Krieg in der Ukraine zeigen, wie kurzsichtig und gedankenlos solche Maßnahmen über die Jahre in Wirklichkeit waren und im Übrigen bis in die Gegenwart durch irritierende Gestaltungen in Freihandelsabkommen wie Investorschutz, private Schiedsgerichte und regulatorische Zusammenarbeit weiter gepflegt werden.

Kommt es also zu Fehlentwicklungen, ist das schlicht ein Versagen der demokratisch legitimierten Staatsorgane und nicht von vor dem Staat liegenden nicht von ihm, sondern von dritter Seite zu verantwortenden Grundvoraussetzungen.

III. Aktueller Stand der Entwicklung

1. Im Zuge der fortschreitenden europäischen Integration mit dem Ausbau und der Fortentwicklung der Europäischen Union und der Erweiterung der Mitgliederzahl der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen- und Grundrechte haben sich zwei „Mitspieler“ für den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten entwickelt und überaus respektabel etabliert. Zwangsläufig hat dadurch die jahrzehntelang weltweit anerkannte Stellung des Bundesverfassungsgerichts für den Schutz der Menschen- und Grundrechte an Bedeutung eingebüßt. Das gilt so nicht für seine in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommene Rechtsprechungs-Leistung in föderalen Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern. Dieser Bereich darf im Hinblick auf die internationalen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nicht gering erachtet werden. Die Themen vieler Begegnungen etwa mit Nepal, Irak, Zypern, Südkorea und afrikanischen Staaten – nicht nur im arabischen Frühling – betrafen diese auch von außen anerkannte solide föderale Struktur in der Bundesrepublik Deutschland.

2. Das Auftreten der Mitwettbewerber bei der Bestimmung von Gehalt und Tragweite der Menschen- und Grundrechte in Gestalt von EGMR und EuGH bedingt naheliegend eine Umorientierung des Bundesverfassungsgerichts in Richtung auf den veränderten Standort. Es muss sich als Glied in einer größeren Gemeinschaft von gleichgestellten Verfassungsgerichten oder entsprechenden Einrichtungen anderer Staaten teilweise neu „erfinden“. Es ist nunmehr eine Institution unter je nach dem 27 oder 46 gleichgewichtigen Institutionen. Ihm kommt keine Vorzugsstellung oder bedeutendere Stellung zu. Aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes in die Zuverlässigkeit der genannten Rechtsordnungen in Europa ist Loyalität gegenüber den übergeordneten Staatenverbindungen und ihren Rechtsprechungsorganen unabdingbar. Jedes andere Verhalten zieht für alle Beteiligten Verlust von Ansehen und Bedeutung im Völkerrechtsverkehr nach sich. Zur Vermeidung von Friktionen wurde vergleichbar im föderalen Staat der Bundesrepublik Deutschland der Grundsatz der Pflicht zu bund/länderfreundlichem Verhalten entwickelt. Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass aufgrund der großen Mitgliederzahl der EMRK – nach dem Austritt Russlands immer noch 46 – und auf der engeren europäischen Ebene der EU der EuGH nach dem Austritt von Großbritannien 27 Staaten die zum Schutz der Menschen- und Grundrechte berufenen Gerichte eine gegenüber dem Bundesverfassungsgericht überragende Stellung für die dort geschaffenen Rechtsordnungen haben. Es ist naheliegend, dass deren Rechtssprüche national für die jeweiligen Mitgliedstaaten und über die bestehenden weit ausgreifenden Rechtsordnungen eine globale Ausstrahlungswirkung haben, die durch die Globalisierung des Wirtschaftsverkehrs und der damit einhergehenden komplexen Rechtsbeziehungen in ihrer Bedeutung nicht mit der Rechtsprechungstätigkeit des deutschen Bundesverfassungsgerichts im Grundrechtsbereich zu vergleichen ist.

3. Versuche, diese Entwicklung abzuschwächen oder gar durch Umgehungs- oder Vermeidungsstrategien zu unterlaufen, sind verfehlt und rechtsstaatlich-demokratisch nicht akzeptabel. Sie gefährden die Rechtssicherheit und das Vertrauen der Menschen in die Verlässlichkeit der durch die Staatenverbindungen geschaffenen und folglich über der nationalen Ebene stehenden Rechtsordnungen.

a. Konstruktionen wie ein Rechtsprechungsdreieck zwischen EuGH, EGMR und BVerfG zu bilden, sind fehlsam. Sie lassen völlig außer acht, dass das Bundesverfassungsgericht nicht das „Oberverfassungsgericht“ innerhalb der Staatenverbindung Europäische Union ist. Vielmehr ist es in dieser überstaatlichen Rechtsordnung auf derselben Ebene mit den Verfassungsgerichten oder vergleichbaren Institutionen in den anderen Mitgliedstaaten. Es handelt sich, obwohl die EU noch kein Bundesstaat ist, gleichwohl um das gleiche Geltungsgerüst wie etwa im Bundesstaat Bundesrepublik Deutschland: Das BVerfG ist in der Rechtsordnung des Grundgesetzes und die Landesverfassungsgerichte sind in ihren Landesrechtsordnungen angesiedelt und dürfen nicht in die Bundesrechtsordnung und damit in den Zuständigkeitsbereich des BVerfG übergreifen. Damit würden die Rechtssicherheit und die Zuverlässigkeit der Verfassungsrechtsordnungen insgesamt beschädigt und ihnen die Grundlage entziehen. Zudem würden die Zuverlässigkeit und das Vertrauen in die Bundesrepublik Deutschland im Völkerrechtsverkehr verspielt, was auch durch nationales Übergreifen auf europäische Ebenen hervorgerufen werden kann.

Unter Beachtung dieser allgemein anerkannten und lange unangefochten geübten Grundsätze liegt allerdings im Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 6. November 2019 (Recht auf Vergessen II, BVerfGE 152, 216 LS 1) eine „Selbstermächtigung“ im Verhältnis zur EU – Rechtsordnung. Zur Abrundung dieses Problembereichs ist der Hinweis geboten, dass schon im Maastricht-Urteil von 1993 (BVerfGE 89, 155, LS 7, S.3) durch die einseitige Installierung eines Kooperationsverhältnisses zwischen BVerfG und EuGH eine Selbstermächtigung in Anspruch genommen wurde. Das allerdings fällt allein in die Verantwortung und Kompetenz der Mitgliedstaaten und ihrer rechtsstaatlich-demokratischen Organe.

b. Gerichte sind ohne gesetzliche Ermächtigung nicht befugt, zu kooperieren; vielmehr sind sie verpflichtet, innerhalb ihrer Rechtsordnung rite zu entscheiden. Kooperieren dürfen sie nur bei Anordnung von Vorlagepflichten. Sofern solche nicht vorgesehen sind, sind Kooperationen zu unterlassen. Es hilft auch nicht weiter, sich mittelbar eine Rechtsprechungsgewalt über eine andere Rechtsordnung unter Inanspruchnahme der Beachtung derselben anzumaßen. Dazu bedürfte es zunächst der Klärung der internationalen Zuständigkeit in völkerrechts- vertragsrechtlicher Weise. Das allerdings erforderte eine übereinstimmende Entscheidung aller übrigen Mitgliedstaaten.

Überraschend ist an dieser Konstruktion, dass die vorstehend geschilderte dadurch entstehende Problemlage übersehen wurde. Es ist auch nicht so, dass der fortschreitenden europäischen Integration angemessene Lösungen für das Verhältnis der Rechtsprechungsorgane auf der Integrationsebene und der einzelnen Mitgliedstaaten außer gedanklicher Reichweite gelegen hätten. Bei Beachtung des zentralen Umstandes, dass die Europäische Union noch kein Bundesstaat, sondern eine Verbindung von Einzelstaaten ist, ergibt sich eine dem folgende transparente, der Rechtssicherheit und der Verlässlichkeit der europäischen Staatenverbindung gerecht werdende Lösung. Diese liegt in einem „Komplementärverhältnis“ zwischen dem zentralen Rechtsprechungsorgan der Staatenverbindung und den einzelnen Verfassungsrechtsprechungsorganen der Mitgliedstaaten.

Ein solches Komplementärverhältnis bildet die Brücke zwischen dem Gemeinschaftsrecht und den nationalen Rechtsordnungen. Der „Charme“ dieser Konstruktion liegt darin, dass die auf verschiedenen Ebenen angesiedelten Rechtsprechungsorgane innerhalb ihrer nationalen Rechtsordnung vollumfänglich tätig werden und mit dem Blick auf die Gemeinschaftsebene ohne Übergreifen auf diese und damit Verletzung des Gemeinschaftsrechts beurteilen dürfen, ob die Beteiligung des Mitgliedstaats an der vom EuGH ausgeformten Gemeinschaftsrechtsordnung der nationalen Rechtsordnung gerecht wird. Wenn nicht, bleibt auf nationaler Ebene nur der Ausspruch, dass das Land sich nicht so an der Europäischen Union beteiligen darf und deshalb auf eine Vertragsänderung, Klarstellung der Verträge oder aber Austritt hinzuwirken hat.

Nur so können Rechtssicherheit und Verlässlichkeit des Gemeinschaftsrechts in der globalisierten Welt durchgesetzt und bewahrt werden. Dem stehen nationale Einzelgänge entgegen und die EU büßt an Ansehen und Gewicht im internationalen Staatengeflecht ein.

IV. Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts nach 70 Jahren

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in den Jahrzehnten nach den vorstehend geschilderten „Glanzjahren“ selbst durch Fehleinschätzungen zum Bedeutungsverlust beigetragen. Die Internationalisierung auf europäischer Ebene ist keine neuere Entwicklung. Sie hat schon in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eingesetzt (die Entwicklungslinien sind nachgezeichnet von Broß, VerwArch 92 (2001),S. 425). Es ging hierbei vor allem um bedeutende überstaatliche Verbindungen, wie z.B. Eurocontrol. Damals wurde übersehen, dass die Beteiligung an internationalen Staatenverbindungen keineswegs zu einer Schwächung der Menschen- und Grundrechtsbindung führen darf. Der Widerspruch zu den Verpflichtungen aus Art. 1 GG sprang geradezu ins Auge; denn die Auslagerung von staatlichen Bereichen oder die Beteiligung an internationalen Organisationen wäre das effektive Instrument, sich der staatlichen Schutzverpflichtung zur Durchsetzung der Menschen- und Grundrechte zu entziehen.

Die bedrückenden und geradezu beschämenden Folgen sind seit Jahren in der Diskussion im Zusammenhang mit leichtfertig gestalteten Freihandelsabkommen [gemeint sind Abkommen wie TTIP, CETA, JEFTA; Anm. BWT] und einer regelmäßig in Abrede gestellten Verpflichtung zur Überwachung und Kontrolle der Lieferketten. Hinzu kommt gleichsam privatisierter Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch demokratisch nicht legitimierte Gerichte und nicht geklärter Übereinstimmung mit den Grundwerten der Mitgliedstaaten. Diese haben keinerlei Kontrollmöglichkeiten, ob ihre eigenen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen auf der höheren Ebene noch Beachtung finden.

1. Diese Ausgangslage hatte Langzeitwirkung bis zur Finanzmarktkrise, vorhergehend dem Börsen-Crash im Jahre 2000 und aktuell auch für Neubildungen auf der EU-Ebene unter Anlehnung an die völkerrechtliche Staatenverbindung der Europäischen Patentorganisation.

a. Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise sei nur ein markanter Vorgang herausgegriffen. Es war völlig verfehlt, dass das Bundesverfassungsgericht in einem der zahlreichen Verfahren eine Vorlage an den EuGH gefertigt hat. Eine solche Vorlage durch ein nationales Verfassungsgericht bedeutet einen unzulässigen Übergriff in die höhere Rechtsordnung, weil damit auf diese vom nationalen Verfassungsgericht maßgeblicher Einfluss genommen werden soll. Aus diesem Grunde hatte das Bundesverfassungsgericht zu Recht und sehr naheliegend – ungeachtet der Beurteilung seiner Entscheidungen in diesem Zusammenhang im Übrigen – in früheren Jahren hiervon Abstand genommen.

Zudem sind solche Vorlagen unzulässig, weil es auf der nationalen Ebene an der Entscheidungserheblichkeit fehlt. Unabhängig davon, wie der EuGH entscheidet, ist dies nach nationalem Verfassungsrecht irrelevant. Das national für die Entscheidung zuständige Verfassungsorgan hat seine Entscheidung allein innerhalb der nationalen Rechtsordnung zu treffen und insoweit darüber zu befinden, ob sich das Land bei dieser oder jener Maßnahme auf der Gemeinschaftsebene an der Staatenverbindung beteiligen dürfte. Die Entscheidungserheblichkeit für eine Vorlage an den EuGH ist ersichtlich nicht gegeben.

Solche Fehlleistungen zeigen jedoch, wie verheerend für Rechtssicherheit, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit der Rechtsordnung der Europäischen Union der Schaden ist, wenn einzelne Verfassungsgerichte oder ihnen gleichgestellte Verfassungsorgane die vorgezeichneten und vertraglich vereinbarten allgemein anerkannten Pfade verlassen.

Das verwundert um so mehr, als das Bundesverfassungsgericht in der Elfes-Entscheidung vor mehr als 60 Jahren schon einen Weg aufgezeichnet hatte, der die Menschen mit einem Individualrechtsschutz auch in den organisatorischen Bereich einer Rechtsordnung einbezieht. So wie die Individualrechtsbeschwerde seither auf fehlende Gesetzgebungskompetenzen gestützt werden kann, hätte man sie ohne Schwierigkeiten für den Integrationsbereich fruchtbar machen können. Es hätte nicht des in der Maastricht-Entscheidung entwickelten Umweges über Art. 38 GG bedurft. Dieser hat zudem den Nachteil, dass Art. 38 GG ein Verfahrensrecht ohne materiellen Gehalt vermittelt. Demgegenüber hätte man mit der „Elfes-Konstruktion“ materielle Kriterien einbezogen mit der Rüge, die Bundesrepublik Deutschland dürfe sich nicht an der Integration beteiligen, wenn sich die EU-Ebene in diese oder jene Richtung entwickelt, so wie etwa mit ausuferndem Ankauf von Staatsanleihen und dergleichen mehr.

Es gibt insoweit unter Beachtung der völkerrechtlichen Tradition und der nationalen Verfassungsrechtsordnungen der Mitgliedstaaten nur eine gangbare Lösung: Transparenz und keine stillen und versteckt tagenden Gremien, sondern ein von den verantwortlichen nationalen Verfassungsorganen öffentlich gebildetes Kompetenzkonflikt-Gericht mit einer rechtsstaatlich-demokratischen Struktur. Nur so können im Übrigen die Werte der Mitgliedstaaten, der Europäischen Union und der EMRK verantwortlich gewährleistet werden. „Macher“ sind nicht gefragt. (Einzelheiten zu diesem Komplex bei Broß, Börsen-Zeitung vom 9.6.2020,S. 7 [pdf]).

b. Aktuell ist zum Beispiel seit Jahren für die Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland und aller EU-Staaten wie vieler Mitgliedstaaten der EMRK an der Europäischen Patentorganisation die fehlende Gerichtsqualität ihrer Beschwerdekammern. Für diese wird Gerichtsqualität in Anspruch genommen, obwohl diese in die Gesamtorganisation eingebunden sind und letztlich der Oberaufsicht der Verwaltungsspitze unterliegen. Zudem gibt es zahlreiche Defizite für die Angehörigen in ihrer arbeitsrechtlichen Absicherung.

Hier haben Deutschland und die vertragschließenden Staaten versagt, weil unter Missachtung von EMRK, Grundrechte-Charta und nationalen Grundrechten kein effektiver Grundrechtsschutz durch unabhängige Gerichte sichergestellt werden kann. Die häufig geübte „Flucht ins Völkerrecht“ darf keinesfalls zum Wegfall der zwingenden Verpflichtung, die Menschen- und Grundrechte in der überstaatlichen Organisation zu beachten und zu schützen, führen. Die Fehlleistung wird noch dadurch unterstrichen, dass Deutschland als Sitzland des Zentrums der EPO den Vorsitz im maßgeblich für die Aufsicht zuständigen Verwaltungsrat hat.

c. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Gelegenheit, Ordnung und Klarheit in Bezug auf die Gewährleistung und den Geltungsumfang der Menschen- und Grundrechte in überstaatlichen Organisationen zu schaffen und auf diese Weise diskret und mit der gebotenen Zurückhaltung die bisher innegehabte Stellung mit neuem Leben zu erfüllen. Demgegenüber hat es z.B. seit vielen Jahren die Frage des Individualrechtsschutzes in der EPO trotz zahlreicher Beschwerden, europaweiter öffentlicher Auseinandersetzungen sowie bei ihm anhängigen Verfahren zurückgestellt, um dem Gemeinschaftspatentsgericht aufgrund einer viel späteren und logisch wie praktisch nachrangigen Verfassungsbeschwerde die Tür zu öffnen und die so drängende Menschenrechtsfrage weiter ungeklärt gelassen.

2. Die Betrachtung von 70 Jahren Bundesverfassungsgericht und seiner Entwicklung seit den glanzvollen Jahren nach 1951 stimmt nachdenklich. Es hat eine wechselvolle Entwicklung durchgemacht von einer ursprünglich geradezu weltweiten Alleinstellung und leuchtendem Vorbild zu einem „Mitspieler“ im globalen Geflecht von Rechtsordnungen, die nicht allein die Menschen- und Grundrechte, sondern alle Lebensbereiche der verschiedenartigsten Gesellschaften über den Globus verteilt prägen. Versäumnisse nicht einer Neubestimmung, sondern der Vergewisserung der Stellung und Bedeutung in der rechtsstaatlich-demokratischen sozialen Staatsform in der späteren Zeit nach 1951 wirken aufgrund verfehlter jahrzehntelanger Wirtschafts- und Sozialpolitik in den genannten Krisen bis zu Corona und Ukraine nach.

Dr. Siegfried Broß

Dr. h.c. Universitas Islam Indonesia – UII – Yogyakarta

Richter des Bundesverfassungsgerichts a. D.

Richter am Bundesgerichtshof a. D.

Honorarprofessor an der Universität Freiburg im Breisgau

Ehrenvorsitzender der Deutschen Sektion der Internationalen Juristenkommission e.V. und der Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe

Ehrenmitglied des Internationalen Beratungskomitees und

Ehrenvorsitzender des Think Tank Africast von CAFRAD

Advisory Board Member Durham Law School – Centre for Criminal Law & Justice

Träger des Max-Friedlaender-Preises 2017

Der Vortrag findet sich auch im Broß-Archiv:

https://www.bayerischer-anwaltverband.de/recht-und-gesellschaft/das-bross-archiv/

Tschüss Vattenfall! Das Stromnetz kommt wieder in Bürger_innenhand!

RBB

17. Juni 2021

Jahrelanger Rechtsstreit. Berliner Abgeordnetenhaus stimmt Rückkauf des Stromnetzes zu

„Unser Strom ist ab sofort wieder Berliner“, so formuliert ein Parlamentarier die Tatsache, dass das Abgeordnetenhaus mit rot-rot-grüner Mehrheit zugestimmt hat: Das Stromnetz Berlins liegt künftig nicht mehr in der Hand von Vattenfall.

Zum Beitrag

ver.di-Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung zur Klärschlammverwertung

15. Juni 2021

15. Juni 2021

Wasserwirtschaft

Klärschlammverwertung: Unsere Forderungen

ver.di-Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung plädiert für (inter-)kommunale Lösungen.

Ab 2029 müssen Betreiber von Kläranlagen mit mehr als 100.000 Einwohnergleichwerten (EGW) Phosphor aus ihrem Klärschlamm zurückgewinnen. Für Anlagen ab 50.000 EGW gilt diese Regelung ab 2032. Die Verwertung von Klärschlamm in der Landwirtschaft endet absehbar ebenfalls. Der ver.di-Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung positioniert sich zur Thematik.

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen ist es nötig, den größten Teil des Klärschlamms zu verbrennen. Aus der Asche soll/kann bei Monoverbrennung dann Phosphor zurückgewonnen werden. Kläranlagenbetreiber müssen ab 2023 nachweisen, wie sie die Phosphor-Rückgewinnung umsetzen wollen. Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben erfordert ein frühzeitiges Vorgehen, um zum Umsetzungszeitpunkt ab 2029 Entsorgungssicherheit für Klärschlamm gewährleisten zu können.

Die augenblickliche Situation bei den Anlagenbetreibern zeigt, dass viele, die noch nicht über eine eigene Monoverbrennung verfügen, auf der Suche nach geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten sind, um die gesetzlich vorgegebenen Fristen einzuhalten. Die einen setzen auf interkommunale Zusammenarbeit oder eigene kommunale Wege, die anderen setzen auf die am Markt befindlichen privaten Anbieter, welche die Dienstleistungen anbieten.

Letztere Alternative setzt die Klärschlammentsorgung den Marktregeln mit allen Vor- und Nachteilen aus. Vorteil mag sicher sein, sich um die Entsorgung und Aufbereitung nicht weiter kümmern zu müssen, was aber den kommunalen Betreibern eine aufwendige ständige Wiederausschreibung der Dienstleistung nicht erspart. Somit ist eine mittel- oder langfristig angelegte Gebühren- bzw. Preiskalkulation für die Betreiber und die Bürgerinnen und Bürger nicht oder kaum möglich.

Zudem binden die im Leistungsverzeichnis angegebenen Schlammparameter (Beschaffenheit des Klärschlamms) die Betreiber an technische Verfahren für den Zeitraum der erfolgten Ausschreibung. Gerade in dieser innovativen Branche kann dies erhebliche finanzielle und ökologische Nachteile bringen. Dass private Entsorger natürlich auch eine Gewinnmarge ansetzen, ist ihnen nicht zu verdenken.

Es besteht die Gefahr, dass eine Oligopolisierung auf dem Markt eine langfristige Abhängigkeit der Abwasserentsorger und somit der Bürgerinnen und Bürger zur Folge hat. Denn: Sind die Verbrennungskapazitäten für Oligopole bereits genehmigt, besteht für die Kommunen bzw. Betriebe kaum noch die Möglichkeit, durch eigene zusätzlich zu genehmigende Klärschlammverbrennungsanlagen in Konkurrenz zu gehen.

Wir stellen fest:

Klärschlamm ist ein Produkt der Allgemeinheit, ein Gemeingut. Entsorgungssicherheit ist Aufgabe der öffentlichen Hand. Wenn Klärschlammentsorgung eingekauft werden muss, weil nicht rechtzeitig vorgesorgt wurde, steigt der Druck auf die Abwassergebühren bzw. -preise und damit auch der Druck auf die Beschäftigten in der Abwasserentsorgung.

Wir fordern deshalb, möglichst Lösungen auf kommunaler oder interkommunaler Ebene zu schaffen; die interkommunale Zusammenarbeit ist aus Verfahrensgründen und wirtschaftlichen Aspekten zu bevorzugen. Die Organisation im Rahmen der Sondergesetzlichen Verbände in NRW steht dem gleich.

Aber auch die, wie in Teilen schon bisher gelebte partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Kraftwerksbetreibern ist zukünftig mit Blick auf den sozialverträglichen Umbau des Kraftwerkparks (Dekarbonisierung zur Erreichung der Klimaziele) vorstellbar.

Unser vollständiges Positionspapier zur Thematik gibt es hier zum Nachlesen als PDF:

ver.di-Positionspapier zur Klärschlammverwertung (06/2021)

PDF (800 kB)

Zum Beitrag

Marburger Bund kritisiert „Operation Rendite“ des Medizinkonzerns

21.Mai 2021

Der Medizinkonzern Fresenius macht weiter hohe Gewinne mit seinen Helios-Kliniken, verspricht den Aktionären eine Dividendenerhöhung um fünf Prozent und streicht gleichzeitig an vielen seiner Klinik-Standorte Arztstellen, um Personalkosten zu reduzieren.

„Höhere Dividenden durch Stellenabbau und steigende Arbeitsverdichtung – eine solche Geschäftspolitik geht nicht nur auf Kosten der Beschäftigten, sie verschlechtert auch die Patientenversorgung“, kritisiert Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzende des Marburger Bundes, unmittelbar vor der am Freitag stattfindenden Hauptversammlung des Fresenius-Mutterkonzerns, zu dem auch die Helios Kliniken gehören.

Der Konzern selbst sprich von einer „soliden operativen Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr“ und stellt den Aktionären erneut eine Rekorddividende in Aussicht. Den Stellenabbau im Ärztlichen Dienst begründete der Vorstandsvorsitzende der Helios Kliniken GmbH kürzlich in einem Interview mit „sinkenden Patientenzahlen“. Durch die staatlichen Corona-Ausgleichzahlungen hat aber auch Helios vorübergehende Einnahmeausfälle kompensieren können, die durch die Verschiebung von planbaren Operationen entstanden waren. Dies wird auch in einem Gemeinsamen Brief der Aufsichtsratsvorsitzenden zur Hauptversammlung des Fresenius-Konzerns offen eingestanden.

In seiner vorab veröffentlichten Rede an die Hauptversammlung betont der Fresenius-Vorstandsvorsitzende Stephan Sturm, dass allein im vergangenen Jahr 42.000 Corona-Erkrankte in den Helios-Krankenhäusern behandelt worden seien. „Es ist zynisch, einerseits den beispiellosen Einsatz der Beschäftigten hervorzuheben, andererseits aber durch Personalabbau eben diese Beschäftigten massiv zusätzlich zu belasten“, sagte Johna. Offensichtlich sei dem Konzern der Shareholder-Value wichtiger als eine für die Patientenversorgung angemessene Personalausstattung. „Den Preis für die Operation Rendite zahlen nicht nur die bei Helios beschäftigten Ärztinnen und Ärzte, sondern auch die Patienten, für deren Bedürfnisse dann noch weniger Zeit zur Verfügung steht.“

Zur Pressemitteilung

Rytz Regula (Grüne Fraktion, Schweiz): Umstrittene „Wasserpartnerschaft“ der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) mit Nestlé. Wie weiter?

Einreichungsdatum:

05.05.2021

Eingereicht im:

Nationalrat

Die DEZA hat 2014 mit Nestlé und anderen Grosskonzernen die „Alliance for Water Stewardship (AWS)“ ins Leben gerufen. Die AWS soll den „verantwortungsvollen Umgang mit Wasser“ fördern und „Produktionsstandorte nach allgemein anerkannten Qualitätsgrundsätzen“ zertifizieren.

Ein von AWS zertifizierter Standort ist die „Nestlé Waters NA Hope“ in Kanada

List of AWS certified sites – Alliance for Water Stewardship (a4ws.org).

Gemäss kanadischen Medien gab Nestlé Canada Inc. 2020 bekannt, das Flaschenwassergeschäft zu verkaufen, „da Ontario sich darauf vorbereitet, seinen Gemeinden ein Vetorecht über neue Wasserabfüllgenehmigungen zu erteilen“. Der Verkauf umfasst zwei Fabriken in Puslinch (Ontario) und Hope (B.C.) sowie einen Brunnen in Erin (Ontario).

Anwohnende und lokale Umweltgruppen haben Nestlé vorgeworfen, der Bevölkerung und der Landwirtschaft aus kommerziellen Interessen das Wasser für den Alltagsgebrauch zu entziehen. Diese Vorwürfe wurden auch in anderen von AWS zertifizierten Nestlé-Standorten z.B. in den USA laut.

Seit 2020 hat der Nestlé-Konzern einen Strategiewechsel vorgenommen. Neben Standorten in Kanada wurde 2020/2021 auch das Wassergeschäft in China und Nordamerika an Finanzinvestoren verkauft. Begründet wurden die Verkäufe neben Imageproblemen auch mit Rentabilitäts-Interessen. „Wir treiben die Umgestaltung unseres globalen Wassergeschäfts weiter voran und richten es auf langfristiges und profitables Wachstum aus“, erklärte Nestlé-Konzernchef Schneider im Februar 2021 im Handelsblatt.

Es stellen sich folgende Fragen:

- Was bedeutet der Strategiewechsel für das Engagement der DEZA in der „Alliance for Water Stewardship (AWS)“ und für die „strategische Partnerschaft“ der DEZA mit dem Nestlé-Konzern?

- Gemäss einem Tamedia-Artikel haben sich DEZA und Nestlé in einem „Memorandum of Understanding“ dazu bekannt, mit „innovativen Projekten den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern und die Zusammenarbeit von staatlichen und privaten Akteuren bei der Bewirtschaftung von Wasservorkommen zu propagieren.“ Ist dieses Ziel nach dem klaren Rendite-Bekenntnis des Nestlé-CEO noch aktuell?

- Welche Projekte wurden innerhalb der strategischen Partnerschaft mit Nestlé konkret umgesetzt?

- Gemeindevertreter/innen in Kanada haben gefordert, dass Nestlé die Wassernutzungsrechte nicht verkaufen, sondern an die Gemeinde zurückgeben soll. Wie beurteilt der Bundesrat dieser Forderung?

Zum Original

Rekommunalisierung Strom: Senat beschließt Erwerb der Stromnetz Berlin GmbH von Vattenfall

Berliner Senatsverwaltung

Pressemitteilung vom 27.04.2021

Aus der Sitzung des Senats am 27. April 2021:

Auf Vorlage des Senators für Finanzen Dr. Matthias Kollatz hat der Senat in seiner heutigen Sitzung den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Stromnetz Berlin GmbH durch eine landeseigene Gesellschaft beschlossen. Das Vermögensgeschäft wird nunmehr dem Abgeordnetenhaus zur Entscheidung vorgelegt, dessen Einwilligung dazu erforderlich ist. weiterlesen

Folgen der Privatisierungspolitik: Helios-Kliniken. Millionengewinne und knappes Personal

MDR

13.04.2021

Der Klinik-Konzern Helios hat auch im Krisenjahr 2020 Gewinne eingefahren und stellt Anlegern höhere Dividenden in Aussicht. Gleichzeitig ist nach mdr-Recherchen Personal teils zu knapp, um Notfälle zu behandeln.

Von C. Haentjes, C. Huppertz, I. Dippmann und S. Kloppmann

Das Herzzentrum Leipzig ist eine der führenden Fachkliniken für Herz-Medizin in Europa. Doch Personal sei hier so knapp geplant, dass Notfälle oft nicht angenommen werden könnten, sagen verschiedene Ärzte und Ärztinnen des Klinikums im mdr-Nachrichtenmagazin Exakt. Sie wollen anonym bleiben; sie fürchten, ihre Arbeit zu verlieren – und juristische Folgen. Die Mediziner berichten unter anderem, fast jeden dritten Tag müsste der Rettungsleitstelle signalisiert werden, dass man sie nicht anfahren solle.

„Es ist so, dass unsere Intensivstation einen Großteil der Zeit ihrem Versorgungsauftrag nicht nachkommen kann und sich von der Aufnahme akut erkrankter Patienten abmelden muss“, erzählt ein Arzt, der anonym bleiben will. „Wir müssen Patienten, die einen Termin zu einer Routine-Aufnahme haben, absagen und auf irgendwann vertrösten, ohne sie in Augenschein zu nehmen. Das ist eine Lotterie, wenn ich den Patienten nicht kenne.“ Es gebe immer wieder Patienten, die auf der Warteliste versterben, so der Mediziner. […]

Zum Beitrag

Privatisierung kann tödlich sein! Der Berliner Wassertisch setzt sich für eine öffentliche Daseinsvorsorge ein und fordert ein Ende der Privatisierungspolitik. Krankenhäuser müssen dem Wohl der Patient:innen dienen und nicht dem von Aktionär:innen. Darum: Verstaatlicht die Kliniken! Stellt sie unter das Leitbild der Gemeinwohlorientierung!

Neues Deutschland: Berliner Wasserbetriebe machen Stadt krisenfest

Neues Deutschland

9. April 2021

Wasserbetriebe machen Stadt krisenfest

Stabile Preise, hohe Investitionen, gute Personalpolitik – ein kommunaler Betrieb zeigt, wie es geht

Von Martin Kröger

„[…] Wie gut sich auch unter kommunaler Ägide wirtschaften lässt, zeigt die Bilanz: Trotz Coronakrise lag der Umsatz 2020 erneut bei rund 1,2 Milliarden Euro. Mit 400 Millionen Euro investierte das Unternehmen so viel Geld in sein Leitungs- und Kanalsystem sowie in Zukunftsprojekte wie nie zuvor. Für das Land Berlin als Eigner blieb dennoch ein satter Gewinn übrig: In den Landeshaushalt flossen im vergangenen Jahr über 194,5 Millionen Euro – 81 Millionen Euro Gewinn mehr als 2018. […]“

Zum Artikel

Rekommunalisierung lohnt sich! Seit 2013 sind die Berliner Wasserbetriebe wieder in öffentlicher Hand! Sorgen wir dafür, dass das so bleibt!

Pressemitteilung Berliner Wassertisch: 10 Jahre Wasservolksentscheid

(Berlin, 13. Februar 2021) Am 13. Februar 2011 stimmten 666.235 Berliner Bürger_innen für einen Gesetzentwurf über die Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben und bahnten damit den Weg zu einer Rekommunalisierung. Nach dem Rückkauf der RWE- und Veolia-Anteile 2012 und 2013 durch das Land Berlin sind die BWB wieder in öffentlicher Hand. Mit der verheerenden Öffentlich Privaten Partnerschaft (ÖPP) und dem damit verbundenen Preismissbrauch war endlich Schluss. Angesichts der sprudelnden Einnahmen durch die BWB verkündete der Berliner Finanzsenator Kollatz (SPD) Ende 2020, dass sich die Rekommunalisierung finanziell ausgezahlt habe.

Rainer Heinrich, Sprecher des Berliner Wassertischs und seinerzeit Vertrauensperson des Wasser-Volksbegehrens warnt: „Die Rekommunalisierung ist nicht in Stein gemeißelt. Eine erneute Privatisierung ist jederzeit möglich. Damit es nicht dazu kommt, fordern wir die Umwandlung der BWB von einer privatisierungsanfälligen Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) zu einem sichereren Eigenbetrieb.“

Sigrun Franzen, Sprecherin des Berliner Wassertischs: „Wir waren Unterstützer der 2012 gestarteten Europäischen Bürgerinitiative ,Wasser ist ein Menschenrecht – right2water‘. Nach jahrelangem Ringen wurden nun einige kleine Verbesserungen auf europäischer Ebene durchgesetzt, doch das Ziel – Privatisierungen der Wasserversorgung zu verbieten – wurde nicht erreicht.“

Berliner Wohnungseigentümergemeinschaft siegt vor dem Kammergericht Berlin

Unter der Betriebsführung von RWE und Veolia stiegen die Wasserpreise zwischen 1999 und 2012 um ca. 30% über denen vergleichbarer Städte. Preistreiber waren vor allem sogenannte >kalkulatorische Kosten< , mit denen die jeweiligen Regierungsparteien (CDU, SPD, LINKE) den Konzernen eine satte Rendite zubilligten, die zusätzlich noch per >Gewinngarantie< abgesichert war. Erst durch Druck der Zivilgesellschaft und eine Preissenkungsverfügung des Bundeskartellamts konnte der Preismissbrauch beim Trinkwasser beendet werden. Allerdings betraf die Preissenkungsverfügung weder die Abwasserpreise, die nicht überprüft wurden, noch die Jahre zwischen 2009 und 2011, in denen rund 170 Millionen EUR zuviel abgerechnet wurden. Ein „Deal“ zwischen Kartellamt und BWB, bei dem der Verzicht auf Schadensersatz für diesen Zeitraum mit einem Einfrieren der – immer noch überteuerten – Preise bis 2020 „verrechnet“ wurde, war vom Berliner Wassertisch als rein fiktiv abgelehnt worden. Ein Prozess bestätigte diese Sichtweise. Eine Berliner Wohnungseigentümergemeinschaft verklagte die BWB im Februar 2015 auf Rückzahlung der missbräuchlich überhöhten Wasserpreise für die Jahre 2010 und 2011. In der zweiten Instanz wurde mit einem Anerkennungsurteil des Berliner Kammergerichts vom 23.04.2020 – die BWB hatten zuvor die Forderung der Wohnungseigentümergemeinschaft auf einen deutlichen Hinweis des Gerichts hin anerkannt – letztlich die Position des Berliner Wassertischs bestätigt.

Kontakt: Berliner Wassertisch

c/o GRÜNE LIGA Berlin e.V.

Prenzlauer Allee 8, 10405 Berlin

Sigrun Franzen, Telefon: 0157 713 122 56

Rainer Heinrich, Telefon: 030 / 915 092 41

E-Mail: webmaster@berliner-wassertisch.info

Web: www.berliner-wassertisch.info

Twitter: @BWassertisch

Facebook: http://facebook.com/BWassertisch

Die Pressemitteilung als pdf

Weiterführendes:

Berliner Wassertisch: Zeitleiste Kartellamtsverfahren

Bethge.Reimann.Stari Rechtsanwälte Partnerschaft mbB: Kartellschadenersatz für Berliner Wasserkunden, 18.05.2020

Ver.di: Die Europäische Bürgerinitiative für das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung, Dezember 2020

Sabine Beikler: Wasserbetriebe spülen dem Finanzsenator am meisten Geld in die Kasse. In: Tagesspiegel, 27. Oktober 2020

„Die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe zahle sich für die Berliner aus, sagte Kollatz. ,Wir sind uns sicher, dass wir zehn Jahre Preisstabilität durchhalten.‘…. Die Berliner Wasserbetriebe wiesen laut Beteiligungsbericht mit 191,5 Millionen Euro den höchsten Gewinn aus“

Kollatz: Die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe zahle sich für die Berliner aus

TAGESSPIEGEL

27. Oktober 2020

Jahresbilanz aller 55 Berliner Landesbetriebe. Wasserbetriebe spülen dem Finanzsenator am meisten Geld in die Kasse

„[…] Die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe zahle sich für die Berliner aus, sagte Kollatz. ,Wir sind uns sicher, dass wir zehn Jahre Preisstabilität durchhalten.‘ Das Land Berlin hatte 2012 die Anteile von RWE und 2013 die Anteile von Veolia übernommen. Die Berliner Wasserbetriebe wiesen laut Beteiligungsbericht mit 191,5 Millionen Euro den höchsten Gewinn aus […]

Zum Artikel

Professor Siegfried Broß: Private Altersvorsorge in der sozialen Demokratie der Gegenwart (26. Februar 2020)

Ausgangstext für die Vorträge 2020 zum Thema „Private Altersvorsorge in der sozialen Demokratie der Gegenwart“ – Überlegungen und Anregungen – Fassung 26. Februar 2020

Fotografie: ZAK

I. Einführende Überlegungen

1. Das Thema macht zunächst einen rasch zu identifizierenden Eindruck, was Gegenstand und Problemlage betrifft. Die Menschen leben mit bisher jedenfalls stetig steigender Lebenserwartung beträchtlich länger, werden regelmäßig allerdings mit zunehmendem Lebensalter öfter, schwerer und länger krank und trachten zudem danach, sich früher in den Ruhestand zu begeben. Demgegenüber werden die Beitragszahler im Umlageverfahren im Vergleich dazu weniger und deshalb scheint die Lösung dieses demographischen Problems – eine geradezu klassische Zwangspunktlage – nahe liegend darin zu bestehen, dass die Menschen eben länger arbeiten und damit die Aussicht auf einen langen ungetrübten Ruhestand spürbar verkürzen, weil man zudem erwarten kann, dass sich auch die Zeiten von Krankheit und Leiden verkürzen. Ferner könnte ein privater Beitrag zur Altersvorsorge helfen, die Problemlage zu entschärfen.

2. Allerdings könnte eine solche Überlegung wesentlich zu kurz greifen und deshalb von vornherein eine sachgerechte und dem gesamten Komplex gerecht werdende Lösung verhindern. Die üblichen Lösungsvorschläge weisen einen eklatanten Mangel auf und beruhen auf grundlegenden Fehlvorstellungen. Die Altersversorgung in der modernen Gesellschaft ist in ein sehr komplexes Geflecht verschiedenster nationaler und internationaler Gegebenheiten und Entwicklungen eingebettet. Von daher ist eine weit ausgreifende und umfassende Betrachtung geboten, damit überhaupt vernünftige Ansätze für eine der modernen Gesellschaft und den Menschen gerecht werdende angemessene Gestaltung der Altersvorsorge erarbeitet werden kann.

Solche werden von vornherein verfehlt, wenn rein betriebswirtschaftlich und ökonomisch überlegt wird; denn es geht um Menschen und die von ihnen gebildete Gesellschaft. Ihnen ist weltweit durch die insoweit verbindend wirkende Globalisierung eine unantastbare Menschenwürde eigen, die in ihrer Gesamtheit Grundlage einer jeden der nach den weltweit bestehenden Regeln der zahlreichen Staatenverbindungen ist. Der Umstand, dass diese Grundlage fortwährend und zunehmend beschädigt und in immer zahlreicher werdenden Regionen auch durch den Freihandel zerstört wird, kann nicht als Rechtfertigung dafür dienen, eine soziale Demokratie europäischer Prägung nach Maßgabe der Europäischen Verfassung und den nationalen Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten aufzugeben.

Wichtige Gesichtspunkte für eine angemessene Lösung lassen sich ohne unzumutbare Anstrengungen gewinnen, wenn man umfassend die Rahmenbedingungen für eine private Altersvorsorge ermittelt und diese zu einem sinnvollen und den grundlegenden sozial- und rechtsstaatlichen Vorgaben gerecht werdenden Ausgleich bringt. Gerade die Gründung und das Eingehen immer weiterer Staatenverbindungen verstellt vielen verantwortlichen Akteuren den Blick für die innere Systemgerechtigkeit und das Ineinanderwirken von sozial- und rechtsstaatlichen Bindungen und Verpflichtungen. Diese entstehen aus den auf den verschiedensten Ebenen eingegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen sowie Problemlagen, die auf den zahlreicher werdenden Teilidentitäten beruhen, wenn bei verschiedenen Staatenverbindungen nicht jeweils dieselben Mitglieder auftreten.

II. Überlegungen zu den Rahmenbedingungen

1. Ausgangspunkt der Überlegungen für die Gestaltung der privaten Altersvorsorge ist die Frage nach gesicherten Anlageobjekten, die im Alter und damit noch nach Jahrzehnten zur Verfügung stehen und eine von Anfang an fixierte Rendite abwerfen. Sonach kann es sich nicht um Anlageobjekte handeln, die im wirtschaftlichen Wettbewerb angesiedelt sind und jederzeit frei zur Disposition der Marktkräfte stehen. Das gilt im Zeitalter der Globalisierung und des von der Europäischen Union und gerade auch von Deutschland propagierten letztlich ethisch und sozial bindungslosen Freihandels in besonderem Maße. Aktien an Wirtschaftsunternehmen dürfen auch deshalb für die hier in Rede stehende private Altersvorsorge breiter Bevölkerungskreise nicht das Mittel erster Wahl sein. Schon das Platzen der New Economy im Jahr 2000 wie auch die seit 2008 andauernde verheerende Finanzmarktkrise stützen diese Auffassung.

Aus diesem Grunde dürfen staatliche Modelle für die private Aufstockung der gesetzlichen Rente nicht hieran anknüpfen. Die Zinsentwicklung der privaten Lebensversicherungen wie der Sparzinsen bestätigen auch diesen Standpunkt.

2. Es müssen deshalb andere Wege mit der Gestaltung von Vorsorgemodellen beschritten werden, die allerdings nicht völlig unbekannt sind und sich in der Vergangenheit zudem bewährt haben. Sie haben ferner den Vorzug, dass sie dem Sozialstaatsgebot des Art. 20 Abs. 1 des Grundgesetzes gerecht werden und der Würde der für eine private Altersvorsorge in diesem Sinne in Betracht kommenden Menschen die gebotene Achtung entgegenbringen.

Mit den nachfolgenden Darlegungen knüpfe ich an frühere Arbeiten an, ohne diese jeweils im Einzelfall zu zitieren. Sie sind alle über das Broß-Archiv des Bayerischen AnwaltVerband in pdf-Form, veröff. zum Teil vom Berliner Wassertisch mit umfassenden weiteren Nachweisen in zwei seiner Veröffentlichungsreihen sowie im Gesamtnachweis über die Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts zugänglich. weiterlesen

Mit den nachfolgenden Darlegungen knüpfe ich an frühere Arbeiten an, ohne diese jeweils im Einzelfall zu zitieren. Sie sind alle über das Broß-Archiv des Bayerischen AnwaltVerband in pdf-Form, veröff. zum Teil vom Berliner Wassertisch mit umfassenden weiteren Nachweisen in zwei seiner Veröffentlichungsreihen sowie im Gesamtnachweis über die Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts zugänglich. weiterlesen

Zum Weltwassertag: Wasser schützen – Konzernklagen stoppen! #StopISDS

Netzwerk Gerechter Welthandel

Beitrag zum Weltwassertag am 22.3.2019

Handels- und Investitionsschutzabkommen verleihen internationalen Konzernen das Recht, Regierungen auf Schadensersatz zu verklagen, wenn deren Gesetze Konzerninvestitionen schädigen. Aktuelle Schadensersatzforderungen richten sich beispielsweise gegen den deutschen Atomausstieg (Vattenfall vs. Bundesrepublik Deutschland) oder gegen die Verpflichtung von Konzernen, für Umweltschäden zu haften (Chevron vs. Ecuador).

ISDS-Fall. Wasserkonzern SUEZ verklagt Argentinien (Fall 1)

Doch immer wieder geht es in diesen Klagen auch um die Wasserversorgung, den bezahlbaren Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Abwasserentsorgung. Beispielsweise bei einer Klage des französischen Wasserkonzerns Suez gegen Argentinien: Ein von Suez geführtes Konsortium hatte 1993 die Konzession für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Großraum Buenos Aires erhalten. Die Folgen der Privatisierung waren wie üblich: Tausende verloren ihren Job, die Wasserqualität verschlechterte sich, Wasserpreise wurden erhöht. Anfang der 2000er Jahre war Argentinien durch die Finanzkrise zu einer Krisenpolitik gezwungen, unter anderem wurden die Preise für die Energie- und Wasserversorgung eingefroren und die Währung entwertet. 2006 kündigte Argentinien den Konzessionsvertrag vorzeitig und beauftragte wieder ein öffentliches Unternehmen mit der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Doch Suez verklagte Argentinien auf Grundlage bilateraler Investitionsschutzabkommen, die das Land mit Frankreich und Spanien abgeschlossen hatte. Im April 2015 gab das Schiedsgericht dem Konzern recht und verurteilte Argentinien zur Zahlung von fast 405 Millionen US-Dollar Schadensersatz.

ISDS-Fall. Wasserkonzern SUEZ verklagt Argentinien (Fall 2)

In einem weiteren ähnlichen Fall ging es um die Wasserversorgung in der argentinischen Stadt Santa Fe, auch hier wurde das Land – mitten in der Wirtschaftskrise – zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 225 Millionen US-Dollar verurteilt.

Aktion am 22.3.2019 (Foto: Uwe Hiksch)

ISDS-Fall. Kanadischer Konzern verklagt Kanada wegen Fracking-Moratorium

Auch wenn Regierungen gegen Wasserverschmutzung vorgehen, drohen Schiedsgerichtsklagen. Die Regierung der kanadischen Provinz Québec beispielsweise verhängte 2011 ein Moratorium auf Fracking, da sie eine Verschmutzung des Sankt-Lorenz-Strom nicht ausschließen konnte. Der kanadische Energiekonzern Lone Pine Resources Inc. reichte daraufhin eine Investor-Staat-Klage bei einem internationalen Schiedsgericht ein und fordert Schadensersatz in Höhe von 250 Millionen kanadische Dollar (rund 168 Millionen Euro). Rechtliche Grundlage war das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. Da die Sonderklagerechte nur von ausländischen Konzernen genutzt werden können, reichte Lone Pine Resources die Klage über eine Tochtergesellschaft im US-Steuerparadies Delaware ein.

ISDS-Fall. Niederländische Konzern United Utilities verklagt Republik Estland

In einem weiteren ISDS-Fall klagt der niederländische Konzern United Utilities (Tallinn) B.V. gegen die Republik Estland, da die staatlichen Regulierungsbehörden eine weitere Erhöhung der Wasserpreise im Jahr erstmalig 2011 ablehnten. Für die Sicherstellung bezahlbarer Wasserversorgung soll Estland nun Schadensersatz von über 90 Millionen Euro zahlen. Das Verfahren ist noch nicht beendet, und da es auf einem bilateralen Investitionsschutzabkommen zwischen Estland und den Niederlanden – zwei EU-Mitgliedsstaaten – basiert, ist auch fraglich ob es jemals zu einem gültigen Schiedsspruch kommen wird: Denn im März 2018 hat der Europäische Gerichtshof diese Abkommen zwischen EU-Mitgliedsstaaten für unvereinbar mit EU-Recht erklärt.

Diese Fälle zeigen, dass Investitionsschutz auch eine Gefahr für die Versorgung mit bezahlbarem und sauberem Wasser darstellt. Dass aufgrund des EuGH-Urteils alle Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Mitgliedsstaaten beendet werden müssen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung – doch nicht genug. Wir fordern eine Beendigung aller Investitionsschutzabkommen, um das Recht auf Wasser sicherstellen zu können und Regulierung im öffentlichen Interesse auch in anderem Bereichen zu ermöglichen.

Diese Fälle zeigen, dass Investitionsschutz auch eine Gefahr für die Versorgung mit bezahlbarem und sauberem Wasser darstellt. Dass aufgrund des EuGH-Urteils alle Investitionsschutzabkommen zwischen EU-Mitgliedsstaaten beendet werden müssen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung – doch nicht genug. Wir fordern eine Beendigung aller Investitionsschutzabkommen, um das Recht auf Wasser sicherstellen zu können und Regulierung im öffentlichen Interesse auch in anderem Bereichen zu ermöglichen.

Unterstützt unsere Forderung und unterzeichnet die aktuelle europaweite Petition „Menschenrechte schützen – Konzernklagen stoppen!“.

Beitrag hier.

Literatur u.a.:

Prof. Ruth Laskowski: Rechtliches Gutachten zu möglichen Verstößen gegen

Investitionsschutzregelungen des Freihandelsabkommens CETA durch

Maßnahmen der kommunalen Wasserwirtschaft, ISDSSchiedsgerichtsverfahren

und Haftungsfragen. 2016. (pdf)

Pressemitteilungen

Pressemitteilungen