Privatsphäre stärkt, Überwachung schwächt! #StopScanningMe

Suche

Schiefergas-Fracking in Deutschland?

#StopEUMercosur Erklärung

Aktion Greenpeace: #StopEUMercosur

#SaveTheOkavangoDelta

Erfolgreich! Über 1 Million Unterschriften „Green Deal“ – Europäische Bürgerinitiative (EBI)

Stop Energiecharta. #NoECT. Wir wollen raus aus dem Anti-Klimaschutz-Vertrag

Europäische Bürgerinitiative gegen biometrische Massenüberwachung (17.2.2021-17.2.2022)

Lebensgefährliche Entwicklung: Gewinnorientierung im Krankenhaus

- Wassertisch-Plenum,

im NewYorck / Bethanien Mariannenplatz 2A

10997 Berlin Openstreetmap fällt coronabedingt aus Überblick (Messstellen: Oberflächengewässer und Grundwasser)

-

Letzte Beiträge

- AöW zum Weltwassertag 2023: Interkommunale Zusammenarbeit noch stärker ermöglichen

- Greenpeace: Fracking – eine unterirdisch schlechte Idee

- Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager: Offener Brief an den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck

- BUND gegen CCS-Endlager

- Jürgen Knirsch: CETA-Handelsabkommen: Eine trügerische Wette auf die Zukunft (Leserbrief an die SZ vom 8.12.2022)

- Neuere Materialien und Dokumente zur CETA-Debatte

- TAZ: Hamburger Abgeordneter über Olympia-Gedankenspiele: „Es kommt zu Vertreibungen“

- NDR: Bewirbt sich Hamburg noch einmal um Olympische Spiele?

- NGO-Bündnis fordert mit gemeinsamen Appell die Senkung des absoluten Ressourcenverbrauchs

- Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft warnt vor CETA: Mit dem jetzigen CETA-Text wird der Schutz der öffentlichen Wasserwirtschaft vor einer Kommerzialisierung weiter geschwächt

Delius-Klage

Keine Steuergelder für LNG-Fracking-Gas Terminals in Deutschland!

RSS-Feeds

Nancy Fraser: Für eine neue Linke oder: Das Ende des progressiven Neoliberalismus

Für eine neue Linke oder: Das Ende des progressiven Neoliberalismus

von Nancy Fraser

Die Wahl Donald Trumps ist einer von vielen dramatischen Akten politischen Aufruhrs, die zusammengenommen einen Kollaps der neoliberalen Hegemonie anzeigen. Zu diesen Akten zählen das Brexit-Votum in Großbritannien, die Zurückweisung der Renzi-Reformen in Italien, die Kampagne zur Nominierung von Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten und der zunehmende Rückhalt für den Front National in Frankreich. Die Reihe ließe sich fortsetzen.

Zum Beitrag

Literatur: Privatisierung

Altvater, Elmar: Privatisierung und Korruption. Zur Kriminologie von Globalisierung, Neoliberalismus und Finanzkrise. Hamburg 2009.

Tim Engartner: Staat im Ausverkauf. Privatisierung in Deutschland. Frankfurt am Main u. New York. 2016.

Jahberg, Heike: Interview mit Ex-Verfassungsrichter Broß „Der Staat ist erpressbar“. In: Tagesspiegel 03.06.2012.

Kirbach, Roland: Kommunen. Schön gerechnet. Schulen, Straßen und Schwimmbäder zu sanieren, können sich viele Kommunen nicht mehr leisten. Oft springen private Unternehmen ein – in Öffentlich-Privaten Partnerschaften. Doch die werden oft teuer. In: Zeitonline. 4. November 2012.

Kirbach, Roland: Privatisierte Autobahnen. Deutschlands gefährlichste Straße

Endlose Baustellen, viele Tote auf der A 1: Seit die Regierung Autobahnen wie die zwischen Hamburg und Bremen an private Firmen verpachtet, sind sie zu Horrorpisten geworden. Heimlich haben Politiker die Geschäfte eingefädelt. In: Zeitonline. 19. Juli 2010.

Leif, Thomas u.a. (Hrsg.): Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland. (Bundeszentrale für Politische Bildung). Bonn 2006.

Leif, Thomas u. Rudolf Speth (Hrsg.): Die stille Macht. Lobbyismus in Deutschland. Wiesbaden 2003.

Rügemer, Werner: Public Private Partnership – Keine Partnerschaft, sondern öffentlich-private Komplizenschaft zum Schaden der Allgemeinheit. Beitrag auf: Ethecon. Stiftungstagung 2012.

Rügemer, Werner: „Heuschrecken“ im öffentlichen Raum. Public Private Partnership. Anatomie eines globalen Finanzinstruments. In: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft. 2., aktualisierte und erw. Aufl. Bielefeld 2011.

Rügemer, Werner: Privatisierung in Deutschland : eine Bilanz. Von der Treuhand zu Public Private Partnership. 2. Aufl. Münster 2006.

Salewski, Christian: Gabriel und die Autobahn. In: ARD, 16.11.2016.

Salewski, Christian, Nils Naber u. Johannes Edelhoff: Privatisierung: Die zweifelhafte Rolle der Gutachter. In: NDR, 04.04.2013.

Salewski, Christian: Cash oder Crash. Autobahnen. Der Ausbau der deutschen Fernstraßen soll Privatsache werden. Obwohl die Effizienz zweifelhaft ist, treibt ein kleiner Kreis aus Bauuunternehmern, Politikern, Beratern und Bankern die Projekte voran. in: Capital 10/2009, S. 49–50.

Salewski, Christian: Staatsaufträge. Die Selbstbediener. Bei Public-Private Partnerships verdienen Konzerne, Banken und Berater das große Geld. Gemeinsam mit der öffentlichen Hand haben sie ein intransparentes System geschaffen, von dem vor allem sie selbst profitieren – zulasten von Mittelstand und Steuerzahlern. In: Impulse. Feb. 2012. S. 16–25).

Salewski, Christian: Sie nennen es Mitgift. Immer öfter lässt sich der Staat seine Infrastruktur von privaten Konzernen finanzieren, bauen und jahrzehntelang betreiben. Doch was gut klingt, entpuppt sich häufig als ineffizient, intransparent und unkontrollierbar. Jüngstes Beispiel. das neue Forschungsministerium. In: Financial Times Deutschland. Dienstag, 22. Mai 2012, S. 23–24.

Schlieter, Kai: Der Autobahn-Klau. Das Bundesverkehrsministerium will immer mehr Autobahnabschnitte privatisieren. Das kostet sogar mehr? Egal. Dann ignoriert man die Studien eben. In: taz, 5. 1. 2013.

Steiner, Nikolaus u. Stephan Stuchlik: Geheimoperation Wasser: Wie die EU-Kommission Wasser zur Handelsware machen will. In: Monitor Nr. 642 vom 13.12.2012.

Regulatorische Zusammenarbeit – schon länger schlimmer als gedacht!

„Regulatorische Zusammenarbeit“ auch „Regulatorische Kooperation“ genannt ist gegenwärtig ein vieldiskutiertes Thema im Rahmen der Diskussion über das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP.

„Regulatorische Zusammenarbeit“ auch „Regulatorische Kooperation“ genannt ist gegenwärtig ein vieldiskutiertes Thema im Rahmen der Diskussion über das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP.

Die Regulatorische Zusammenarbeit ist kein neues Instrument. Es ist vielmehr eine seit 1995 zwischen den USA und der EU bestehende Praxis, die im Rahmen des TTIP allerdings massiv ausgeweitet werden soll und einen wesentlich höheren Stellenwert bekommen würde. Die Idee des transatlantischen Freihandelsabkommens ist aus dem Wunsch heraus entstanden, die bereits bestehende Regulatorische Zusammenarbeit mithilfe dieses Instrumentes „Freihandel“ für die großen internationalen Unternehmen weiter zu öffnen, ihren Anwendungsbereich zu vergrößern und sie vor allen Dingen obligatorisch zu machen.

Die neue Studie von Corporate Europe Observatory (CEO) und Lobby Control, die im Januar 2016 auch in deutscher Sprache erschienen ist, widmet sich jetzt dieser etwas anderen historischen Sicht auf die regulatorische Zusammenarbeit – unbedingt lesenswert: PDF ![]()

Tagungsbroschüre erschienen: Konzernprotest

21.12.2015 Neu erschienen: Tagungs-Doku „Wenn Konzerne den Protest managen“ (pdf) weiterlesen

Warum Wasser eine öffentliche Dienstleistung ist

Ein Bericht im Auftrag von EPSU für Public Services International Research (Studie von PSIRU)

April 2012

Jetzt als deutsche Übersetzung (Dez. 2015)

Jetzt als deutsche Übersetzung (Dez. 2015)

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Öffentliches Eigentum ist die Regel

- Weit verbreitete Beendigung der Wasserprivatisierung

- Effizienz und Leistungsfähigkeit

- Investitionen

- Preise

- Wettbewerb und Kartelle

- Öffentlicher Widerstand

- Korruption und Betrug

- Verantwortungslos

- Illusionen über fiskalische Erfolge

- Schlussfolgerungen: Der öffentliche Sektor und das Recht auf Wasser

- Quellenangaben

zum vollständigen Bericht ![]()

Klimaschutz erfordert ISDS-Ausnahmeregelung

Schutz eines multilateralen Abkommens zum Klimaschutz

vor der Bedrohung durch Kampfansagen von Unternehmen

von Maude Barlow

Ein Vorwort zur Ausarbeitung „Eine ISDS-Ausnahmeregelung zur Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen“ ![]() von Gus Van Harten

von Gus Van Harten

In diesem Dezember treffen sich Staaten aus aller Welt in Paris zur COP 21, der Konferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel. Dies ist ein historisches Treffen und ein wichtiger Moment für die Nationen der Welt, ein wirklich sinnvolles Abkommen zu vereinbaren, um die Treibhausgasemissionen ernsthaft zu reduzieren. Die Erwartungen sind hoch.

Es gibt sicherlich einige Hoffnungsschimmer, obwohl viel getan werden muss. Im Juni 2015 vereinbarten die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder, Treibhausgase durch die allmähliche Abschaffung von fossilen Brennstoffen bis zum Ende des Jahrhunderts zu reduzieren. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die auf eine Umsetzungsfrist bis 2050 drängt und sich für sofortige verbindliche Emissionsziele engagierte, sprach von der Notwendigkeit „die globale Ökonomie im Lauf dieses Jahrhunderts zu dekarbonisieren.”

In demselben Monat versprach China, der größte Treibhausgasemittent der Welt, die steigenden Emissionen bis zum Jahr 2030 zu reduzieren, zum ersten Mal für eine Nation, deren Richtlinien ein unbegrenztes industrielles Wachstum begünstigt haben. Im August 2015 hat der US-Präsident Barack Obama, vielleicht eingedenk seines Vermächtnisses, die ersten landesweiten Standards zur Beendigung des unbeschränkten Ablassens der Kohlenstoffbelastung durch US-Kraftwerke enthüllt.

Die Weltmeinung ändert sich erheblich, seit immer weniger Menschen die überwältigenden wissenschaftlichen Beweise eines durch Menschen verursachten Klimawandels in Frage stellen. Eine Umfrage des Pew Research Centers ergab im Juli 2015, dass der Klimawandel als größte weltweite Bedrohung angesehen wird. Mit der Annäherung der Gespräche in Paris wächst die Hoffnung auf ein wirklich sinnvolles multilaterales Abkommen zum Klimawandel.

Aber es gibt ein Problem, das angesprochen werden muss, wenn eine Vereinbarung oder ein Abkommen, die/das auf dem Gipfel von Paris erzielt wird, in den Heimatländern der Parteien umgesetzt werden soll. Das zentrale Problem ist, dass viele der Länder, die versprechen, ernsthafte Maßnahmen zum Klimawandel zu ergreifen, auch Parteien von Handels- und Investitionsgeschäften oder aggressiven Verhandlungen sind, die einen Mechanismus enthalten, der großen Unternehmen das Recht gibt, Veränderungen an den derzeitigen Vorschriften, gemäß denen sie ihren Betrieb führen, zu fordern.

Der Mechanismus bei diesen Handelsgeschäften heißt Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS). Es gibt ausländischen Unternehmen das Recht, Regierungen direkt auf finanzielle Entschädigung zu verklagen, wenn diese Regierungen neue Gesetze oder Praktiken, wie z. B. Umwelt-, Gesundheits- oder Menschenrechte, einführen, die sich auf die Bilanzen der Unternehmen negativ auswirken. ISDS gewährt Unternehmen bei diesen Verhandlungen im Wesentlichen denselben Status wie Regierungen und privatisiert die Streitbeilegung zwischen den Nationen.

Das vollständige Vorwort von Maude Barlow und die Ausarbeitung von Gus Van Harten finden Sie hier ![]()

Wie transatlantische Handelseliten die Welt dominieren

Blätter für deutsche und internationale Politik

Oktober 2015

Das TTIP-Regime

von Petra Pinzler

Heute vor gut 50 Jahren begann ein Prozess, von dessen Folgen damals noch niemand etwas ahnte. Ein Prozess, der die Handelspolitiker zu den Schlüsselfiguren des globalen Kapitalismus machen wird: die schleichende Ausweitung ihrer Kompetenzen. Nach und nach eroberten sie sich immer neue Gestaltungsmacht – tief hinein in immer neue Bereiche der Gesellschaft. Nach und nach gelang es ihnen, die eine Idee durchzusetzen: Handel ist gut, mehr Handel ist besser. Handel wird damit zum Ziel an sich.

Heute vor gut 50 Jahren begann ein Prozess, von dessen Folgen damals noch niemand etwas ahnte. Ein Prozess, der die Handelspolitiker zu den Schlüsselfiguren des globalen Kapitalismus machen wird: die schleichende Ausweitung ihrer Kompetenzen. Nach und nach eroberten sie sich immer neue Gestaltungsmacht – tief hinein in immer neue Bereiche der Gesellschaft. Nach und nach gelang es ihnen, die eine Idee durchzusetzen: Handel ist gut, mehr Handel ist besser. Handel wird damit zum Ziel an sich.

Was uns mit TTIP und CETA im Gesundheitsbereich blüht

GeN-ethisches Netzwerk

Okt. 2015

BITTERE MEDIZIN

Freihandel und Gesundheit

Die neue Broschüre des GeN-ethischen Netzwerks enthält u.a. auch noch die folgenden Artikel:

Vielfalt des europäischen Gesundheitswesens und Freiberuflichkeit bewahren

Erklärung von Ärzteorganisationen zu TTIP und CETA

Investitionsschutz im Gesundheitswesen

Einbahnstraße Privatisierung

Zu Risiken und Nebenwirkungen

Freihandelsabkommen und der Zugang zu Medikamenten

Biologische Arzneimittel im TTIP

Lobbydruck und Propaganda

zur Broschüre ![]()

TTIP und die europäische Klimapolitik

Foto: Joshua Doubek | CC_BY-SA_3.0

August 2015

TTIP: Freifahrt für Fracking

von Malte Daniljuk

Die EU plant, künftig im Rahmen der neuen Europäischen Energieunion in großem Maßstab Gas und Erdöl aus Nordamerika zu importieren, das mit dem umweltschädlichen Frackingverfahren gefördert wurde. Auf diese Weise will Brüssel – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit – eine radikale Kehrtwende in seiner Energieversorgung vollziehen, die zugleich die Abhängigkeit von Russland verringern soll.

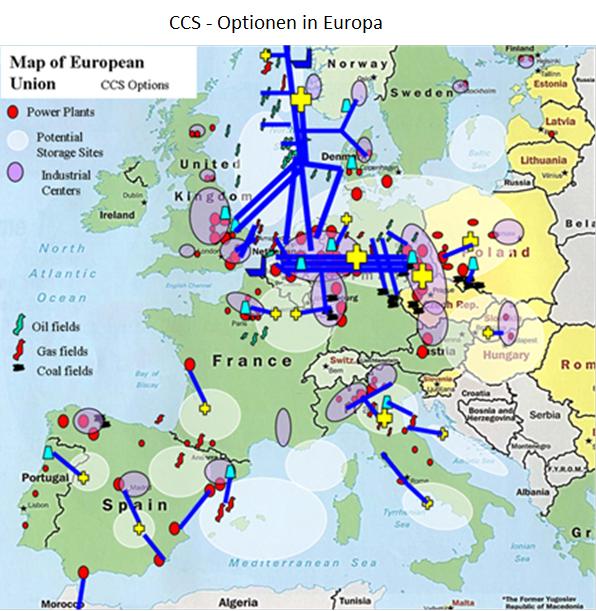

Informationsblatt zu „Carbon Capture and Storage“ (CCS)

18. August 2015 (Update 21.8.2015)

erarbeitet von Christfried Lenz

Bürgerinitiative „Kein CO2-Endlager Altmark“

Kohlekraftwerke erzeugen das klimaschädliche Kohlendioxid (CO2) und tragen dadurch maßgeblich zum Klimawandel bei. Die Industrie propagiert, dass durch Abfangen und unterirdische Endlagerung des CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS) das Problem gelöst werden könne. Während Lobbyorganisationen wie die „Zero Emissions Platform“ (ZEP) diese Behauptung pseudowissenschaftlich zu untermauern versuchen, warnen unabhängige Wissenschaftler: Mit CCS drohen Grundwasserkontamination und Leckagen, da die Dichtigkeit der unterirdischen Speicher nicht gewährleistet werden kann. Auch die ungeheuren Kosten sprechen gegen diese Technologie, die einzig dazu dient, die Kohleverstromung fortzusetzen. In für Verpressung vorgesehenen Gebieten (Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt) machen Bürgerinitiativen mobil. Sie fordern die Versorgung durch erneuerbare Energien, die in Verbindung mit Flexibilisierung und Speicherung die fossilen Energien vollständig ablösen können.

Kohlekraftwerke erzeugen das klimaschädliche Kohlendioxid (CO2) und tragen dadurch maßgeblich zum Klimawandel bei. Die Industrie propagiert, dass durch Abfangen und unterirdische Endlagerung des CO2 (Carbon Capture and Storage = CCS) das Problem gelöst werden könne. Während Lobbyorganisationen wie die „Zero Emissions Platform“ (ZEP) diese Behauptung pseudowissenschaftlich zu untermauern versuchen, warnen unabhängige Wissenschaftler: Mit CCS drohen Grundwasserkontamination und Leckagen, da die Dichtigkeit der unterirdischen Speicher nicht gewährleistet werden kann. Auch die ungeheuren Kosten sprechen gegen diese Technologie, die einzig dazu dient, die Kohleverstromung fortzusetzen. In für Verpressung vorgesehenen Gebieten (Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt) machen Bürgerinitiativen mobil. Sie fordern die Versorgung durch erneuerbare Energien, die in Verbindung mit Flexibilisierung und Speicherung die fossilen Energien vollständig ablösen können.

1.) Die Problematik der Speicherdichtigkeit

- a) technisch

Der entscheidende Knackpunkt der ganzen CCS-Idee ist die Dichtigkeit der sogenannten „geologischen Speicher“, die laut Weltklimarat für zehntausend Jahre gewährleistet sein müsste, um von einem positiven Klimaeffekt reden zu können. Allein dieses Postulat macht deutlich, dass das ganze Unterfangen von vornherein absurd ist, denn Planung – geschweige denn Gewährleistung – über Tausende von Jahren übersteigt das Menschenmögliche.

- Speicher sind nicht dicht

Die für CCS arbeitenden Wissenschaftler geben selbst zu, „kein Speicher kann 100%ig dicht

sein“.[i] Es komme auf die Höhe der Leckage-Rate an. Wie hoch diese sein wird, kann niemand vorhersagen.

Prof. Dr. Wallmann (Geomar, Kiel): „Es gibt keine 100 Prozent geschlossenen geologischen Reservoire. Es ist eher eine Frage, ob die vielleicht, wenn sie gut sind, 99 Prozent zurückhalten. Oder wenn sie schlecht sind, eben vielleicht nur 70 Prozent zurückhalten.“ [ii]

Prof. Dahmke (Uni Kiel): „Es ist der Versuch am lebenden Objekt.“ [iii]

- Unfälle sind erwartbar

Der Schweizer Forscher Ulf Bossel wird deutlicher: „Die Möglichkeit katastrophaler Unfälle kann keinesfalls ausgeschlossen werden […]. Im Vergleich zur permanenten Entsorgung riesiger Mengen des Klimakillers CO2 ist die für ,nur‘ 25.000 Jahre angesetzte Entsorgung relativ geringer Mengen radioaktiver Stoffe peanuts.“ [iv]

- „Reagenzglas-Versuche“ ohne Aussagekraft

Verpressungsversuche mit einigen zehntausend Tonnen (Ketzin: 67.000 to) sind ohne jede Aussagekraft, da die Menge vergleichsweise verschwindend ist (ein einziges Kohlekraftwerk stößt mehrere Millionen Tonnen pro Jahr aus). Das Gleiche gilt für den Beobachtungszeitraum, der einige Jahre beträgt und daher keine Voraussagen für Jahrhunderte oder Jahrtausende zulässt.

- Grundwasser-Kontaminierung

In den Gesteinsporen, die das CO2 aufnehmen sollen, herrscht kein Vakuum. Sie sind vielmehr gefüllt mit stark salzhaltigem Wasser (Saline Aquifere), welches durch das CO2 verdrängt wird und seitlich ausweicht. Hierbei ist mit Ausbreitungsradien von 100 km zu rechnen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind die betroffenen riesigen Flächen nicht frei von Brüchen in der Deckschicht, durch die das mit CO2 und weiteren meist giftigen Zusatzstoffen belastete Salzwasser nach oben gedrückt wird, sich mit dem Grundwasser vermischt und dieses kontaminiert.

- Probleme bereits bei Vorzeigespeichern

Beim „Vorzeigespeicher“ Sleipner (Utsira-Formation in der Nordsee bei Norwegen) kann das eingepresste CO2 nicht nachgewiesen werden:

Prof. Wallmann (Meeresbiologe IFM Geomar, Kiel): „Der Druck steigt nicht an im Reservoir, obwohl schon 14 Mio Tonnen CO2 injiziert wurden. Das ist überraschend. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten. Die eine Variante ist, dass es einfach rausleckt, die andere Variante ist, dass der Speicher so riesengroß ist und soviele interne Kompressibilität hat, dass der Druck einfach nicht ansteigen kann.“ [v]

Wallman beim Start des Forschungsprojektes „Eco 2“ 2011: „Messungen bei den vorhandenen norwegischen Speicherstätten haben zum Teil gezeigt, dass der Druck trotz CO2-Einlagerungen in den vergangenen 15 Jahren kaum gestiegen ist. Das könnte natürlich darauf hindeuten, dass die Speicher undicht sind und Gase entweichen.“ [vi]

Bei Snöhvit (ebenfalls Nordsee bei Norwegen) ist im Gegensatz zu Sleipner der Druck durch verpresstes CO2 unerwartet stark angestiegen. Das verfügbare Volumen ist also kleiner als angenommen. Durch Bohrungen und Aufbrechen von Gestein versucht man, das Volumen zu erweitern.[vii]

In Salah (Algerien) wurden nach Verpressen von CO2 über einige Jahre Geländehebungen festgestellt:

„Bei einer der größten Pilotanlagen für die Speicherung von CO2 im Untergrund hat das Einpumpen des Gases wahrscheinlich Risse im Gestein verursacht. US-Forscher haben Anzeichen für druckbedingte Schäden im Reservoir als auch im Deckstein gefunden. Solche Veränderungen könnten auch in anderen CCS-Reservoiren auftreten, so die Forscher im Fachmagazin >Proceedings of the National Academy of Sciences<“.[viii]

Allen Beispielen ist gemeinsam, dass die zur Vorbereitung der Verpressungen angefertigten Computer-Simulationen die Realität unzureichend dargestellt haben. Die alte Bergmanns-Erfahrung „Vor der Hacke ist es dunkel“ ist weiterhin aktuell.

- b) im CCS-Gesetz

- „Leckagen und erhebliche Unregelmäßigkeiten“

In den 46 Paragraphen des zur Umsetzung der CCS-EU-Richtlinie verabschiedeten deutschen CCS-Gesetzes kommen die Begriffe „Leckagen“ und „erhebliche Unregelmäßigkeiten“ mindestens 20 mal vor. Eine mehr oder minder starke allmähliche Ausgasung findet in jedem Fall statt (s. o.), doch ist auch mit plötzlich auftretenden großen Leckagen zu rechnen.[ix]

- Maßnahmen nach Leckagen ungeklärt

Nach § 23 (1) 2. CCS-Gesetz „hat der Betreiber unverzüglich […] geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Leckage oder die erhebliche Unregelmäßigkeit vollständig zu beseitigen und weitere Leckagen und erhebliche Unregelmäßigkeiten zu verhüten“. – Worin solche „geeigneten Maßnahmen“ konkret bestehen sollen, bleibt offen. Entsprechende Techniken sind nicht bekannt. (CO2 ist farb- und geruchlos und bei Konzentrationen im Prozentbereich schwerer als Luft. Wenn es sich z. B. in Senken ansammelt, führt es ab einer Konzentration von 7 – 8 % zum Tode.) Als 2008 CO2 aus einer Feuerlöschanlage in Mönchengladbach entwich, wurde dadurch ein ganzes Stadtviertel lahmgelegt. Durch Luftverwirbelung per Hubschrauber konnte das CO2 schließlich verteilt werden. Hier handelte es sich um den Inhalt einiger Gasflaschen. Dies setze man in Relation zu einem Reservoir von Millionen Tonnen!

- Vorsorge

Die Definition der „Langzeitsicherheit“ eines „Speichers“ (§§ 3, 9.) ist an sich schon erstaunlich: Sie soll zwar ein „Zustand“ sein, „der gewährleistet, dass das gespeicherte Kohlendioxid […] vollständig und auf unbegrenzte Zeit in dem Kohlendioxidspeicher zurückgehalten“ wird, doch wird dies in Abhängigkeit gesetzt von einer „Berücksichtigung der erforderlichen Vorsorge gegen Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt“. – Worin eine solche „Vorsorge“ konkret bestehen soll, bleibt offen.

- „Langzeitsicherheit“

Die „Gewährleistung“ der so gearteten „Langzeitsicherheit“ ist Voraussetzung für die Plangenehmigung eines Kohlendioxidspeichers (§ 13). Dass Zweifel an der Verlässlichkeit der „Gewährleistung“ aufkommen können, wird daraus ersichtlich, dass anlässlich der Stilllegung eines Speichers (§ 6) und der „Verantwortungsübertragung“ (§ 31) jeweils erneut ein „Nachweis“ der „Langzeitsicherheit“ vorgelegt werden soll.

- c) die Konsequenz von Versicherungswirtschaft und CCS-Betreibern/EU

- Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. hat aus all dem den Schluss gezogen, dass die geologische CO2-Speicherung „versicherungstechnisch schlichtweg nicht absicherungsfähig“ ist.[x]

- Die CCS-Befürworter haben daher dafür gesorgt, dass die Verantwortung für den Speicher auf das Land übertragen wird, das ihn genehmigt hat. Nach § 31 (1) ist diese Übertragung 40 Jahre nach Stilllegung des Speichers vorgesehen. Nach § 31 (2) kann sie bei Erfüllung gewisser – fragwürdiger – Voraussetzungen aber auch zu einem beliebig früheren Zeitpunkt vollzogen werden.

- Der Umweltausschuss des EU-Parlaments fand es unzumutbar, dass die Betreiber von Speichern überhaupt für ihre Tätigkeit haften sollen. Dies könne „auf Investoren abschreckend wirken“. Vielmehr falle dem Staat dadurch, dass er ein CO2-Speicherprojekt genehmigt habe, die Verantwortung von Anfang an zu. Weiterhin sollen die Betreiber im Leckagefall keine CO2-Zertifikate zurückgeben müssen.

In der am 14.01.2014 vom EU-Parlament mit 2/3-Mehrheit verabschiedeten CCS-Resolution haben sich diese Anliegen folgendermaßen niedergeschlagen:

Das Europäische Parlament […] „24. nimmt die Bedenken einiger potenzieller CCS-Entwickler zur Kenntnis, die die Ansicht vertreten, dass die Anforderungen und Haftungsbedingungen, die ihnen für die geologische CO2-Speicherung in von Mitgliedstaaten genehmigten Speicherstätten auferlegt werden, nicht quantifizierbar und übermäßig seien; […] 28. weist darauf hin, dass bei der Anforderung in der CCS-Richtlinie, nach der die Betreiber im Falle eines CO2-Austritts Zertifikate abgeben müssen, die erforderlichen kostenintensiven Abhilfebemühungen nicht berücksichtigt werden; befürchtet, dass diese Verpflichtung ein weiteres Hindernis für die Weiterentwicklung von CCS darstellt; fordert die Kommission auf, in ihrer Bewertung der CCS-Richtlinie eine Überarbeitung vorzuschlagen.“ [xi]

2.) Wirkungsgrad und Kosten

- Energieverbrauch

Abscheidung, Transport und Verpressung des CO2 erfordern Energie. Um die Strommenge von zwei Kohlekraftwerken zu produzieren, benötigt man bei CCS-Einsatz ca. ein drittes Kraftwerk mit entsprechend mehr Tagebauen, Wasserverbrauch, Umwelt- und Gesundheitsschäden etc.

Die Stromerzeugungskosten verdoppeln sich annähernd (im Einzelnen abhängig von der Länge des nötigen CO2 -Transportes und anderen Faktoren).

3.) Klimawirkung

- Wenn gesagt wird, dass CO2-Abscheideraten von über 90 % erreicht werden, ist zu beachten, dass CO2 nur einen Teil der bei der Kohleverstromung freigesetzten Klimagase darstellt. Schon im Tagebau entweicht Methan (25fache Klimaschädlichkeit von CO2). Weiterhin erhöht sich durch CCS der Ausstoß von Stickoxiden (300fache Klimaschädlichkeit von CO[xii] Betrachtet man nicht nur die Reduktion von CO2, sondern die Reduktion der Klimagase im CCS-Gesamtprozess, so vermindert sich die Abscheiderate auf ca. 60%, wobei man unterstellen muss, dass das verpresste CO2 zu 100% im Untergrund verbleibt.[xiii]

- Wenn das CO2 in Öl- oder Gasfelder gepresst wird, um die Förderung zu verstärken („Enhanced Oil Recovery“ oder „Enhanced Gas Recovery“, EOR bzw. EGR), wird bei der Verbrennung der vermehrt geförderten Kohlenwasserstoffe mehr CO2 freigesetzt, als wenn das CO2 aus dem Kohlekraftwerk direkt in die Atmosphäre gelangen würde. Hierbei verkehrt sich der behauptete Klimaschutzeffekt des CCS also in sein offenkundiges Gegenteil. Eine für EOR verpresste Tonne CO2 führt bei der Verbrennung des dadurch zusätzlich geförderten Erdöls zur Emission von 1,2 to CO2.[xiv]

Wegen EOR und EGR wurde CCS in den USA entwickelt und wird dort seit den 1990er Jahren in der Öl- und Gasförderung eingesetzt. Die Förderfirmen bezahlen für das CO2, wodurch CCS rentabel wird. Es geht hierbei also ausschließlich um die Erhöhung der Förderquoten, nicht um Klimaschutz. Auch in der Resolution des EUP wird EOR und EGR gefordert: Das Europäische Parlament „ruft die Kommission insbesondere dazu auf, umgehend das Potenzial einer sicheren Nutzung von CO2 für die Verbesserung der Öl- und Gasgewinnung in der EU zu prüfen.“

4.) Grundwasserkontaminierung durch CCS

So unwahrscheinlich die Klimawirksamkeit durch CCS ist, so sicher ist es, dass durch CCS das Grundwasser in großem Stil kontaminiert würde. Die oben unter 1.a) angeführten Gründe haben denn auch all diejenigen, die Verantwortung für sauberes Trinkwasser tragen, dazu veranlasst, sich gegen CCS zu positionieren.

- Der Wasserverbandstag e.V. Bremen | Niedersachsen | Sachsen-Anhalt

schreibt in seinem Positionspapier 2014, 2.1 CCS, S. 17f:

„Beim Einlagern sehr großer Mengen CO2 wird das saline Porenwasser aus den Aquiferen verdrängt. Da dieses nicht „nach unten“ ausweichen kann, wird es zur Seite fließen und letztlich an Schwächezonen des Gesteins (Störungszonen) aufsteigen, so dass es dann zu einer Durchmischung mit dem Grundwasser kommen kann. Sichere Lagerungslokalitäten haben zwar die Anforderung hinreichend weit von Störungszonen, die eine derart hohe Durchlässigkeit bis zur Erdoberfläche aufweisen, entfernt zu sein. Aufsteigende saline Wässer stellen jedoch in vielen Regionen Norddeutschlands schon heute eine Gefahr für die öffentliche Trinkwasserversorgung dar. Zudem enthält das einzuspeichernde Fluid auch andere nicht definierte chemische Stoffe, die sich über einen Zeitraum von 40 Jahren auf mehrere hundert Millionen Tonnen aufsummieren können. Auch ist bei den unterirdischen Lagern die Dichtigkeit des Endlagers über die langen Zeiträume letztlich schwer einzuschätzen. Die Gefahr des allmählichen Ausgasens könnte einerseits den klimapolitischen Effekt der CO2-Sequestrierung umkehren, andererseits bestehen auch erhebliche Gefahren für das Grundwasser.

Die genauen Risiken sind derzeit und auch zukünftig nicht kalkulierbar. Selbst umfangreiche geologische Voruntersuchungen zur Bewertung der Risiken können immer nur zu punktuellen Erkenntnissen führen, da die geologischen Verhältnisse in Norddeutschland sehr heterogen sind. Eine Übertragung auf das gesamte norddeutsche Becken ist nicht möglich.

Die Trinkwasserversorgung im gesamten norddeutschen Raum, die aus regional gefördertem Grundwasser erfolgt, wäre durch CO2-Einlagerung auf Jahrhunderte zusätzlich gefährdet. Hiervon wären sämtliche Wasserversorgungsunternehmen betroffen und damit auch alle versorgten Einwohner.“[xv]

Der Wasserverbandstag hat sich intensiv dafür eingesetzt, dass in Niedersachsen die „Länderklausel“ des CCS-Gesetzes angewendet wurde und zum landesweiten Verbot von CCS führte. (In Schleswig-Holstein war bereits zuvor ein Landesverbotsgesetz erlassen worden.)

- Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) forderte bereits in der “Verbändeanhörung” zum CCS-Gesetz am 27.08.2010 die Bundesregierung auf, CCS in Deutschland zu unterbinden, da die Gefährdung des Grundwassers gegen das Menschenrecht auf sauberes Wasser verstoße.

In den Folgejahren beteiligte sich die AöW kontinuierlich und an vorderster Front gemeinsam mit den Bürgerinitiativen am Kampf gegen dieses Gesetz und (nachdem es erlassen war) gegen seine Anwendung.

- Geschäftsführerin Christa Hecht brachte es immer wieder auf den Punkt: „Wasser hat ein langes Gedächtnis“. Aus ihrem Beitrag zur Anhörung am 07.03.2013 im Landtag von Sachsen-Anhalt:

„Tiefes Grundwasser kann eine Regenerationszeit von bis 1500 Jahren haben. Das bedeutet, dass einmal eingetretene Schäden – zumindest für den Zeithorizont unserer und der nächsten Generationen – irreversibel sind.“

Sie schloss:

„Bei der Nutzung des Untergrundes muss dem Grundwasserschutz und der Trinkwassergewinnung Vorrang eingeräumt werden, weil der damit verbundene Grundwasser- und Ressourcenschutz für den Menschen von elementarer Bedeutung ist. Wasser ist kein Wirtschaftsgut, sondern eine Lebensgrundlage.

Fazit:

Deshalb ist ein rechtssicherer Ausschluss der CO2– Verpressung und unterirdischer Lagerung in Sachsen-Anhalt zu unterstützen.“[xvi]

- In ihrer Stellungnahme zur konsultativen Mitteilung über die Zukunft von CCS in Europa schrieb Christa Hecht am 27.03.2013:

„Mit der CCS-Technologie wird nicht nur das Grundwasser gefährdet, sondern die Gewässer durch Kühlbedarf für zusätzliche Kohlekraftwerke wegen des erhöhten Energiebedarfs für Kohlendioxidabscheidung noch stärker beansprucht als dies ohnehin schon der Fall ist. Vergegenwärtigt man sich die Nutzungskonflikte mit der Ressource Wasser weltweit, so würden mit CCS und der Förderung dieser Technologie sicherlich die Konflikte noch weiter verschärft.

Die AöW hält es für wichtiger, die Finanzmittel für Forschung und Förderung in regenerative weniger umweltbelastende Energien zu leiten, als in die CCS-Technologie.

Für einen langfristigen nachhaltigen Gewässerschutz ist nach Ansicht der AöW die Förderung der CCS-Technologie nicht verantwortbar. Deshalb lehnen wir weitere Maßnahmen der EU zur Förderung der CCS-Technologie ab.“[xvii]

5.) Was sind die Argumente der CCS-Befürworter?

- Die beiden hauptsächlichen Argumente in der Diskussion mit der Bevölkerung sind:

1.) „Von dort, wo das Erdgas über Jahrmillionen sicher eingeschlossen war, kann auch CO2 nicht entweichen.“ Verschwiegen wird hierbei, dass sich die sogenannte „Deckschicht“ nicht mehr im Originalzustand befindet, nachdem sie aufgrund der Erdgasförderung durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse.

2.) „Schauen Sie doch einfach mal in Ihr Bierglas. Dadrin ist auch CO2. Sie trinken das und es schadet Ihnen überhaupt nicht. Daran sehen Sie, dass CO2 ein völlig harmloser Stoff ist.“ – Hierbei wird nicht nur die Frage der Dosis, die für die Wirkung jeglicher Substanz ausschlaggebend ist, ausgeblendet, sondern auch, dass das aus den Rauchgasen von Kohlekraftwerken abgeschiedene CO2 kein Lebensmittel-CO2 ist, sondern zahlreiche giftige Beimengungen enthält.

- Seitdem mit derartigen Argumenten keine Blumentöpfe mehr zu gewinnen sind, verzichten die CCS-Befürworter ganz auf das Argumentieren und ersetzen es durch bloßes aber gebetsmühlenartig-hartnäckiges Wiederholen, dass CCS eine Klimaschutzoption und unverzichtbar sei – hoffend auf jenen psychologischen Mechanismus, wonach eine Unwahrheit bei genügend häufiger Wiederholung als Tatsache wahrgenommen wird.

- Hierbei kommt es immer wieder zum Zirkelschluss: Da CCS eine unverzichtbare Klimaschutzoption sei, müsse es unbedingt erforscht werden. Das, was allenfalls Ergebnis der Forschung sein könnte, wird als Prämisse vorausgesetzt. So wird z. B. Rajendra Pachauri (Mitglied des Weltklimarates IPCC) auf der Website des IZ Klima zitiert:

„CCS wird äußerst wichtig sein, und es ist unbedingt notwendig, dass die Industrieländer sehr stark in die Schaffung technologischer Lösungen für CO2-Abscheidung und -Speicherung investieren.“

Auch der Titel des CCS-Gesetzes „Gesetz zur Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid“ ist ein Beispiel für diese paradoxe Struktur, indem die „dauerhafte Speicherung“, die nirgends realisiert ist und über deren Realisierbarkeit auch erst nach einem sehr langen Zeitraum befunden werden könnte, als demonstrierbar bezeichnet, mithin als möglich hingestellt wird.

- Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „Geotechnologien“ bekundete 2012 auf seiner Website ganz offenherzig, dass seine „Forschungen“ nicht etwa ergebnisoffen der CCS-Frage gelten, sondern dem Zweck, „die Akzeptanz für die CCS-Technik zu steigern“.

- Man verzichtet auch auf die Erörterung der Frage, weshalb die für CCS benötigten immensen Summen nicht besser in den Aufbau einer Versorgung durch Erneuerbare Energien investiert werden sollten.

- Man behandelt als eine unabänderliche, quasi naturgesetzlich vorgegebene Größe, dass die Kohleverstromung noch viele Jahrzehnte weitergehen wird. Dass wir Menschen es sind, die hierüber zu entscheiden haben, und dass wir daran arbeiten können, diese Entscheidung sinnvoll zu beeinflussen, wird ausgeblendet.

6.) CCS für prozessbedingte Emissionen und Biomasseverbrennung?

- Die oben skizzierte grundlegende Problematik der dauerhaften Speicher-Dichtheit ist unabhängig davon, ob das CO2 aus Kohlekraftwerken oder anderen Quellen stammt. Da es für Kohlekraftwerke nun mal die Erneuerbaren Energien als Alternative gibt, wird auf industrielle Prozesse (Stahl, Zement, Raffinerien u. a.) verwiesen, bei denen auch CO2 emittiert wird, ohne dass hierfür technische Alternativen verfügbar seien. Tatsächlich gibt es aber auch hier Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß an der Quelle zu reduzieren. So kann Stahl ohne Koks und mit Einsatz von Wasserstoff hergestellt werden. U.a. in Indien, Iran, Saudi-Arabien, Mexico wird dieses „Direktreduktion“ genannte Verfahren in zunehmendem Umfang eingesetzt.[xviii] In einem von Siemens gebauten Stahlwerk in Saudi Arabien werden mit dieser Technologie 1,7 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr produziert.[xix]

- Noch sinnvoller ist es, wenn Stahl- oder Zementherstellung als solche durch Verwendung anderer Materialien (z. B. Holz) reduziert werden.

- Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) preist das CCS-Verfahren insbesondere für Einsatz bei der Verbrennung von Biomasse an, da hierbei der Atmosphäre CO2 entzogen werde. In der Theorie und vorausgesetzt, dass das CO2 100%ig und für alle Zukunft im Untergrund verbleibt, würde das auch stimmen. Wenn man sich allerdings vorstellt, welche Infrastruktur (bestehend aus Stahl) aufgebaut und wieviel Biomasse herangezogen und permanent ersetzt werden müsste, um der Atmosphäre CO2 in einem klimarelevanten Ausmaß zu entziehen, wird schnell deutlich, dass auch diese Idee nur als abwegig bezeichnet werden kann und nicht wahrheitsträchtiger ist als das Argument mit dem Bierglas.

- Wesentlich für den Klimaschutz wäre sofortiger Stopp jeglicher Waldrodungen und Aufforstung in großem Maßstab. Damit der dadurch der Atmosphäre entzogene und im Holz (und sonstiger Biomasse) festgelegte Kohlenstoff dort verbleibt und nicht wieder in die Luft gelangt, muss dessen anschließende Oxydation (durch Verbrennung oder Verrottung) unterbunden werden.[xx]

7.) Noch ein Wort zum Entstehungsprozess des CCS-Gesetzes:

- Dieser ist alles andere als glatt verlaufen. Der erste Gesetzesversuch scheiterte im Juni 2009 im Bundestag. Zum hinsichtlich der CO2-Mengen abgespeckten zweiten Entwurf fand Ende August 2010 eine Verbändeanhörung statt. Diese musste seitens der Bürgerinitiativen jedoch als gescheitert erklärt werden, da für die Anhörung von ca. 100 Verbänden lediglich 3 Stunden vorgesehen waren.

- Hauptergebnis der darauf folgenden öffentlichen Auseinandersetzung war die Einfügung der sog. „Länderklausel“, die es den Bundesländern ermöglichte, mit entsprechender Begründung die CO2-Verpressung auf Teilen ihres Territoriums zu verbieten. Den so geänderten Entwurf verabschiedete die Bundesregierung im April 2011. Ihm verweigerte der Bundesrat im September 2011 die Zustimmung. Die Bundesregierung berief daraufhin den Vermittlungsausschuss ein. Nach langwierigen Verhandlungen einigte sich dieser Ende Juni 2012 mit ganz knapper Mehrheit auf einige geringfügige Änderungen am Regierungsentwurf (z.B. eine weitere Verringerung der zu verpressenden CO2-Menge), mit denen das Gesetz anschließend Bundesrat und Bundestag passierte.

- Zwischen den Bürgerinitiativen der betroffenen Länder (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin) hatte sich ein formloses, aber umso engeres und herzlicheres Zusammenwirken entwickelt. Neben vielfältigen sonstigen gemeinsamen Aktionen versorgten sie die Mitglieder des Bundestags und Bundesrates, die Landesregierungen etc. mit Informationen über CCS, die diese dringend benötigten, da ihnen bisher nur die pauschalen Behauptungen der CCS-Lobby bekannt waren. Sämtliche Sitzungen des Vermittlungsausschusses begleiteten sie – gemeinsam mit BUND und Greenpeace – mit Mahnwachen vor dem Bundesratsgebäude in Berlin. Die linke Bundestagsabgeordnete Dagmar Enkelmann versorgte sie mit Informationen und stellte fest, dass der Vermittlungsausschuss – die „Dunkelkammer der Demokratie“ – seit seinem Bestehen noch nie eine derartige öffentliche Aufmerksamkeit erhalten habe. (Die Grünen hielten sich eher fern, da sie nicht grundsätzlich gegen CCS waren, sondern ein „kleines CCS-Gesetz“ forderten.)

- Die von den Bürgerinitiativen an die Mitglieder des Vermittlungsausschuss herangetragenen Informationen fanden im letztlich verabschiedeten Gesetzestext einigen Niederschlag. So wurde im § 1 „Zweck des Gesetzes“ der „Klimaschutz“ gestrichen – offensichtlich eine Auswirkung des von den Initiativen immer wieder dargelegten Fazits, dass CCS nichts mit Klimaschutz zu tun hat. – Die Parlamentarier wurden darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Streichung des „Klimaschutzes“ der behauptete Sinn und Zweck der ganzen Übung eliminiert war und das Gesetz nun nur noch als ein „absurder Torso“ bezeichnet werden konnte. Die „Abstimmungsmaschine Bundestag“ ließ sich dadurch aber nicht daran hindern, ihr Ding zu tun.

- Die letzte Station vor Inkrafttreten war nun Bundespräsident Gauck. Die Initiativen wiesen ihn auf einige der inneren Widersprüche und Ungereimtheiten des Gesetzes hin und baten um ein persönliches Gespräch, um diese weiter zu erläutern. Aus einigen Telefonaten mit Mitarbeitern des Präsidialamtes wurde deutlich, dass die Argumente der Initiativen Eindruck machten. Schriftlich wurde aber mitgeteilt, dass der Bundespräsident kein Recht habe, den Inhalt von Gesetzen zu beurteilen, sondern nur deren Verfassungsmäßigkeit und er daher unsere Bitte um ein Gespräch nicht erfüllen könne. Die Bürgerinitiativen legten Gauck daraufhin dar, gegen welche Verfassungsrechte das CCS-Gesetz ihrer Meinung nach verstößt, erhielten hierauf aber keine Antwort mehr.

8.) In welchem Kontext steht CCS?

- Dass durch die Verpressung von CO2 das Grundwasser kontaminiert würde, wird auch von den Befürwortern kaum noch abgestritten. Doch was schmutzig sei, könne ja wieder sauber gemacht werden: Am Institut von Prof. Dahmke (Uni Kiel) beschäftigt man sich mit der Frage, wie Wasser, das im Zuge des CCS-Prozesses kontaminiert wurde, gereinigt werden kann. – Für die Konzerne wäre eine solche Aufbereitung des Wassers ein neues und äußerst lukratives Geschäftsfeld. Für Bürger und Umwelt käme es entsprechend teuer zu stehen.

- Der Aufbau und Betrieb einer CCS-Infrastruktur mit neuen Kohlekraftwerken, zehntausenden Kilometern Pipelines und den Verpressungseinrichtungen[xxi] wäre eine kräftig sprudelnde Profitquelle zusätzlich zu den Gewinnen durch Weiterbetrieb der Kohleverstromung. CCS ist ein Projekt der Konzerne und hat mit Klimaschutz nichts zu tun. Es wäre ja auch erstaunlich, wenn das Herz derjenigen, die sich schon auf das Öl freuen, das sie demnächst in der Arktis zu fördern gedenken, im Zusammenhang der Kohleverstromung auf einmal für den Klimaschutz schlagen würde.

- CCS wäre ein weiterer Schritt zur Zerstörung der natürlich gegebenen Lebensgrundlagen des Planeten, Teil einer Strategie, unsere Existenz von artifiziellen/industriellen und von Konzernen gesteuerten Strukturen derart abhängig zu machen, dass ein Überleben außerhalb dieser Strukturen gar nicht mehr möglich ist.

- Wahrzunehmen, dass dieser Prozess schon recht weit fortgeschritten ist und dass es in unserer Hand liegt, eine andere Perspektive zu kreieren, ist angezeigt.

Endnoten:

[i] Dr. Michael Kühn, Koordinator des „CLEAN Altmark“-Projektes, am 23.08.2010 in 3sat.

[ii] DLF 20.05.2011

[iii] http://www.shz.de/rss_feed_top_thema_mobil/der-versuch-am-lebenden-objekt-id649686.html.

[iv] http://www.leibniz-institut.de/archiv/bossel_27_10_09.pdf

[v] Prof. Wallmann (Meeresbiologe IFM Geomar, Kiel) in der Spiegel-TV-Reportage „Der angebohrte Planet“, 25.09.2011)

[vi] Prof. Wallmann (Meeresbiologe IFM Geomar, Kiel). In: Märkische Allgemeine. 2011

[vii] https://sequestration.mit.edu/tools/projects/snohvit.html

[viii] (PNAS, 27.05.2014 – NPO)

[ix] Referentenentwurf vom 14.07.2010, S. 55

[x] Stellungnahme vom 13.04.2011

[xi] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0430+0+DOC+XML+V0//DE

[xii] European Environment Agency, 17.11.2011

[xiii] Stellungnahme zu CCS von Dr. habil. Ralf E. Krupp in der Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit des Deutschen Bundestages am 06.06.2011

[xiv] Jeffrey Michel in der Anhörung im Landtag von Sachsen-Anhalt am 07.03.2013

[xv] http://www.wasserverbandstag.de/main/Positionspapier_2014_Endversion.pdf

[xvi] www.aoew.de/media/publikatioonen/pdf/AoeW-Stellungnahme_Landesgesetz_zum_Kohlendioxidgesetz_Sachsen-Anhalt_2013-03-06.pdf

[xvii] http://www.aoew.de/media/publikatioonen/AoeW_Antwort_konsultative_Mitteilung_EU-Kommission_CCS_2013-06-17.pdf

[xviii] Vgl. http://www.midrex.com/assets/user/media/MidrexStatsbook20141.pdf

[xix] Vgl. http://www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/2010/industry_solutions/is09076661-01.htm

[xx] Siehe hierzu den Vorschlag von Prof. Fritz Scholz und Dr. Ullrich Hasse (Uni Greifswald) „Sanierung der Atmosphäre durch Holz“:

http://www.deutschlandradiokultur.de/baeume-als-kohlendioxidspeicher.954.de.html?dram:article_id=143563

[xxi] http://europeanenergyreview.com/site/pagina.php?id=3360 ; http://www.ulrich-jochimsen.de/CO2Politik.html

Abkürzungen:

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (www.bmbf.de)

CCS Carbon Capture and Storage

CO2 Kohlendioxid

EGR Enhanced Gas Recovery

EOR Enhanced Oil Recovery

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/)

PIK Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (https://www.pik-potsdam.de/)

ZEP Zero Emissions Platform (www.zeroemissionsplatform.eu)

Websites:

Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V. http://www.kein-co2-endlager.de/

Bürgerinitiative Kein CO2-Endlager Altmark http://www.kein-co2-endlager-altmark.de/

[/expand]

Die Anstößigkeit der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit

Betrifft JUSTIZ Nr. 122

Juni 2015

Die Anstößigkeit der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit aus verfassungs- und europarechtlicher Sicht

von Axel Flessner

Foto: H.D. Volz | pixelio.de

– dem die Europäische Kommission und die deutsche Regierungskoalition lieber noch ausweichen.

zum Beitrag ![]()

Prof. Dr. Axel Flessner (Berlin/Frankfurt am Main) ist emeritierter Professor für Deutsches, Europäisches und Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung der Humboldt-Universität Berlin. Aus aktuellen Anlässen schreibt er auch über Verfassungsrecht.

siehe auch: Siegfried Broß, Überlegungen zu TTIP und CETA

Der Kampf gegen TTIP, CETA und ISDS: Erfahrungen aus Kanada

Der Kampf gegen TTIP, CETA und ISDS: Erfahrungen aus Kanada

Pressemitteilungen

Pressemitteilungen